物流から広げる!生産管理領域への価値提供(前編)

はじめに

近年のグローバルな競争激化や顧客ニーズの多様化、サプライチェーンの複雑化により、企業の物流に対する要求はますます高まっています。単に「モノを運ぶ物流」から「全体最適を意識する物流」へとシフトしています。物流領域で仕事をされる方にとっても、サプライチェーンを踏まえた取り組みや提案を求められることが増えています。サプライチェーンとひと言でいっても、その領域は多岐に渡ることから、「何から理解すれば良いのか分からない」という方も多いのではないでしょうか?まずは身近な領域として、調達物流や販売物流とも密接に連携する生産管理について、物流から広げる余地や新たな可能性について考えたいと思います。前編では生産管理の概要を解説し、後編では在庫の持ち方や生産方式、物流から生産管理領域へどのように価値提供ができるのかを解説します。

なぜ生産管理を理解する必要があるのか

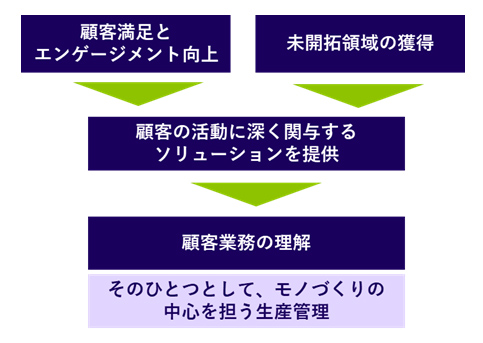

物流企業において事業成長を加速させるために、新規顧客の獲得はもちろんですが、既存顧客においても「未開拓領域の獲得」や「エンゲージメント向上」が重視されています。NXグループの経営計画2028でも顧客の取引規模と顧客数自体をいかに増やすかが重要であると謳っています。実現のためには、顧客の業務全体を深く理解し、物流だけでなく生産管理や調達、在庫管理など、サプライチェーン全体に踏み込んだ提案が不可欠となります。顧客満足度やエンゲージメントを高めるには、単なる物流サービス提供だけでなく、顧客の事業活動に深く関与するソリューションが求められます。そのためには、顧客業務の理解が不可欠であり、モノづくりの中心である生産管理の知識と理解が重要となります。これらを図にすると「図表1.顧客業務の理解するための生産管理」のようなイメージになります。

図表1.顧客業務の理解するための生産管理

出所:筆者により作成

生産管理とは

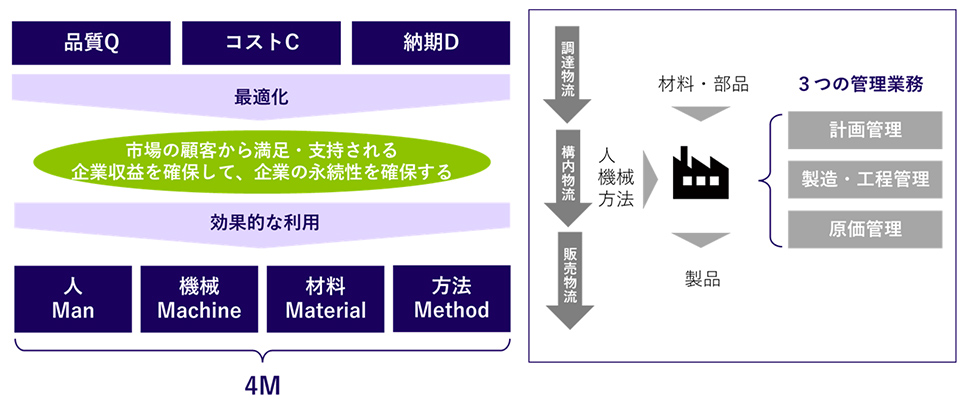

生産管理とは何かということですが、「図表2.生産管理の目的と管理業務」のように、人、機械(設備)、方法などを投入しながら、材料や部品から製品を算出する一連の活動のことになります。生産管理の中には、計画管理、製造・工程管理、原価管理の3つの柱があります。

このような一連の活動を連動して行うには、計画・統制が必要となります。例えば、最適な計画を立案して計画通りに指示・統制を行うこと、リアルタイムに近い状態で工程の進捗と実績を把握すること、状況に合わせて必要な対応を実施すること、適切な原価で管理してコントロールすること、などが必要となります。

生産管理の目的は「企業収益を確保して、企業の永続性を確保する」ことです。つまり、品質、コスト、納期を目標通りに遵守して「市場の顧客から満足・支持される」ことが重要となります。そのためには、人、機械、材料、方法を効果的に利用することが求められており、これらの頭文字を取って製造業のおける生産要素の4Mと呼んでいます。

図表2.生産管理の目的と管理業務

出所:筆者により作成

生産管理を実行するための大きな枠組は、3つの管理業務の領域を実行することになります。生産管理の起点となる「計画管理」、計画の管理に基づいた指示・実行統制に関わる「製造・工程管理」、そして結果としての「原価管理」です。この、計画管理(P)、製造・工程管理(D)、原価管理(C)のPDC領域をきちんと構築することが重要な概念となります。

ちなみに、生産管理では指図(さしず)という言葉をよく使います。指図と指示は似ているようですが、指示は「この通りに、やって下さい」とある程度の柔軟性がある表現に対して、指図は「この通りに、やりなさい」と命令調の表現の違いとして捉えて下さい。

製造・工程管理については、倉庫をマネジメントされている方なら似たような管理としてイメージしやすいかもしれません。どの生産ラインで、何を何個作成するのか、外注工場を使っているのであれば材料支給をどのようにおこなうのか、在庫はどこに何個あるのか、生産実績と進捗はどのような状況か、品質は確保できているのか、などの製造実行のための指示と実行そのものを管理します。

最後に原価管理では、標準原価に対して実際原価はどの程度の差異で行うことができたのかなどを、評価して改善を行います。皆さんご存じの物流ABC(活動基準原価計算:Activity Based Costing)も原価管理の活動の一部になります。

End to Endにおける生産管理

一般的に国内で物流を考える場合は、製品に関する販売物流の比率が高いと思います。生産管理が関わる領域は、販売物流の上流となる調達から完成品を出荷または保管するまでの領域であり、販売物流をメインにされて来た物流事業者は荷主企業の物流部には、未開拓の領域が眠っています。

生産管理の領域で物流に関連しそうなキーワードとしては、購買・調達管理、資材在庫管理、資材の有償・無償支給、外注管理、トレーサビリティなど、思いつくだけでも結構ありそうです。例えば、購買管理はモノを購入する計画(サプライヤー選定から価格決定、納期、枠取り、最低ロットなど)を立て、調達管理として発注・調達を実行しています。

サプライチェーン構想や計画策定では購買管理、実際のオペレーションでは調達管理が密接に絡むことになります。グローバルに分散する原料・部品・半製品等の資材在庫管理、外注工場へ委託していれば原料や部品を有償や無償で支給などを含む外注管理が発生します。各通過ポイントでは、どのような状態であるかといった、ステータス管理やトレーサビリティ管理もあり物流領域との連携は不可欠といえます。

海外工場への部品支給、海外サプライヤーからの調達と在庫圧縮、工場内の物流効率化など、当社への相談も年々増えており、このような領域は物流事業者や荷主の物流部門としても注力すべき領域といえそうです。サプライチェーン全体(End to End)での生産管理では、調達から生産、販売までの一連の流れを最適化することが求められます。

生産管理に関わる部署と役割

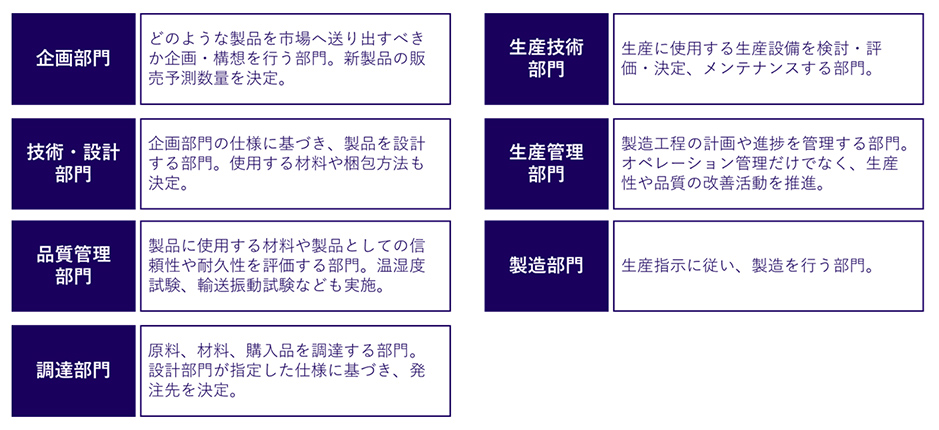

生産管理を広義に捉えたときに、いろいろな部署との関りが生じます。実際には、部署の呼び名や役割は各社各様であるためこのケースは一例であり、一般的なものとして理解しておいて頂くと良いと思います。「図表3.生産管理に関わる部署と役割の例」は、筆者が新卒で入社したメーカーの製造工場における各部門の役割を、自身の経験と記憶を辿って作成したものになります。

製造する製品は、企画部門にてコンセプトや仕様を決め、年間いくつ生産すべきかを企画として決定します。企画部門で決定した仕様に基づき、技術・設計部門で具体的な設計を行います。使用する原料や部材の選定、輸送時の梱包設計なども行います。

品質管理部門は、試作品やパイロット生産品(量産試作品)が要求仕様を満たしているかチェックします。物流に関わるところでは、温湿度試験や輸送振動試験なども実施します。調達部門では、設計部門が指定した仕様に基づき発注先の選定や納期と発注ロットを決定します。

生産側の部署としては、生産技術部門が生産設備の選定や決定、設備のメンテナンスを行います。生産管理部門は、どの設備で何を何個つくるのかなどの製造工程の計画や進捗の管理を行い、定期的に行う現場改善を推進します。製造部の説明は不要だと思いますが、生産指示に従い加工や組み立てを行う部門となります。

モノを運ぶ、保管するというオペレーション以外の領域に対して、物流部門としての価値の提供(ノウハウの提供)を考えると、調達部門に対する発注内容の提案やそもそもの発注代行の提案、輸送効率化提案のための技術・設計部門や品質管理部門との梱包仕様の調整など、物流部門以外の部署とも積極的に関りを持つことが重要となります。

図表3.生産管理に関わる部署と役割の例

出所:筆者により作成

生産方式(見込・受注)

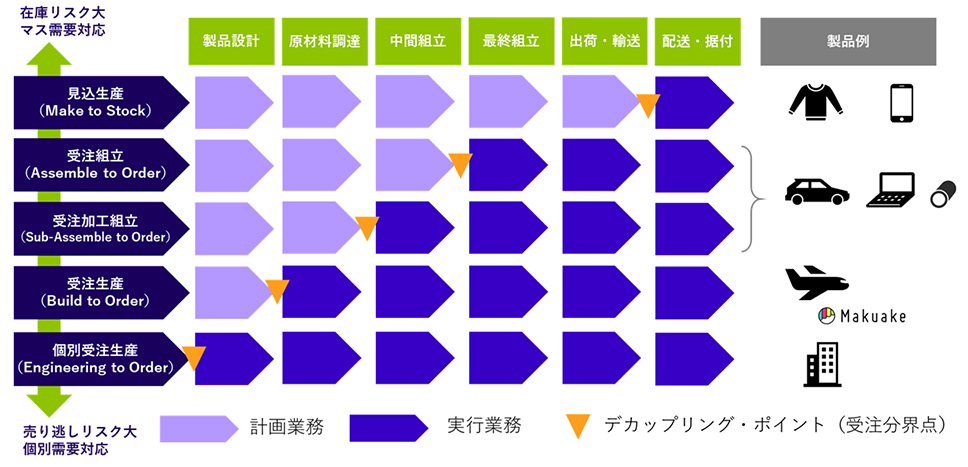

製品の特性や企業の戦略に応じて在庫の持ち方は変化します。どの工程までを在庫として保有しておき、どの工程から受注に応じて動くのかによって生産方式も変わります。生産方式の違いは、受注となる点、いわゆるデカップリング・ポイント(受注分界点)によって定義されます。「図表4.生産方式とデカップリング・ポイント」は、5つの生産方式とそれぞれのデカップリング・ポイントがどの工程にあるのかを示しています。

皆さんがスーパーや量販店で購入する洋服やスマホは、最終製品として在庫されており、見込生産により製造されたものとなります。高額品になると航空機のような受注生産や、私どものオフィスが入っている秋葉原のNXグループビルのような個別に仕様決定や設計を行う個別受注生産となります。

近年は面白い生産モデルもあります。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、マクアケというクラウドファンディングサービスを提供する企業があります。どれだけ売れるか分からない新規商品をテスト販売として購入者(サポーター)を募り、募集金額が調達できればリターンとしてサポーター分の数量を生産するという受注生産方式です。新規商品のマーケティングを兼ねた受注生産が行えることから、新規商品開発の場面で重宝されているようです。物流事業者としては、デカップリング・ポイントを意識しながら、計画と実行の各領域をいかに開拓できるかが未開拓領域を獲得するためのポイントになりそうです。

図表4.生産方式とデカップリング・ポイント

出所:筆者により作成

さいごに

前編として、生産管理を理解する必要性や概要について解説しました。生産管理と物流は密接に絡んでいることもあり、興味を持って頂けた方もいらっしゃると思います。後編では生産方式、生産計画と資材所要量計画、物流から生産管理領域へどのように価値提供ができるのかを解説します。まずは皆さまのご担当される領域から、生産管理の領域に対してどのような関与ができそうか考えて頂けると幸いです。

(この記事は2025年7月20日の情報をもとに書かれました。)

掲載記事・サービスに関するお問い合わせは

お問い合わせフォームよりご連絡ください

井上 浩志が書いた記事

-

ブログ / 578 views

物流から広げる!生産管理領域への価値提供(後編)

物流から広げる!生産管理領域への価値提供(後編)物流部門からサプライチェーン全体に踏み込んだ提案や改善には生産管理の理解が欠かせません。顧客満足度やエンゲージメントの向上には顧客の事業活動に深く関与する提案が…

-

ブログ / 2,058 views

失敗しない物流情報システム導入のポイント! (序章)

失敗しない物流情報システム導入のポイント! (序章)情報システムの開発や導入に関わるトラブルを回避するためにはポイントを押えた上流工程が欠かせません。特に上流工程といわれる要件定義と基本設計は、現状の正しい理解と…

-

ブログ / 11,305 views

トラック運賃のトレンドをいち早くキャッチしよう!【原価・実勢運賃編】

トラック運賃のトレンドをいち早くキャッチしよう!【原価・実勢運賃編】荷主企業や運送事業者は、運賃に影響を与える要因の動向をいち早く客観的に捉えることが求められます。双方の立ち位置における運賃変動への対応力の強化を目指したブログ、…

この記事の関連タグ

関連する記事

-

ブログ / 270 views

「たかが包装」が経営リスクになるPPWRの真実

「たかが包装」が経営リスクになるPPWRの真実2026年、欧州向け製品が国境で止まる? EUの包装規制「PPWR」は単なる環境対策ではなく、深刻な物流・経営リスクです。 PPWRの規制対象や、再生材義務化が…

-

ブログ / 347 views

荷主のサプライチェーン全体のCO2排出量におけるScope3及び輸送の位置づけと貨物輸送運送事業者の取組方針への提案

荷主のサプライチェーン全体のCO2排出量におけるScope3及び輸送の位置づけと貨物輸送運送事業者の取組方針への提案多くの企業が、サプライチェーンにおけるCO2排出量を実質ゼロとする『カーボンニュートラル』を2050年までに実現すると宣言しています。このカーボンニュートラルを…

-

ブログ / 640 views