物価高と物流コスト ~物流コストが上がれば物価は上がる、のか?(前編)

値上げのニュースと物流コスト

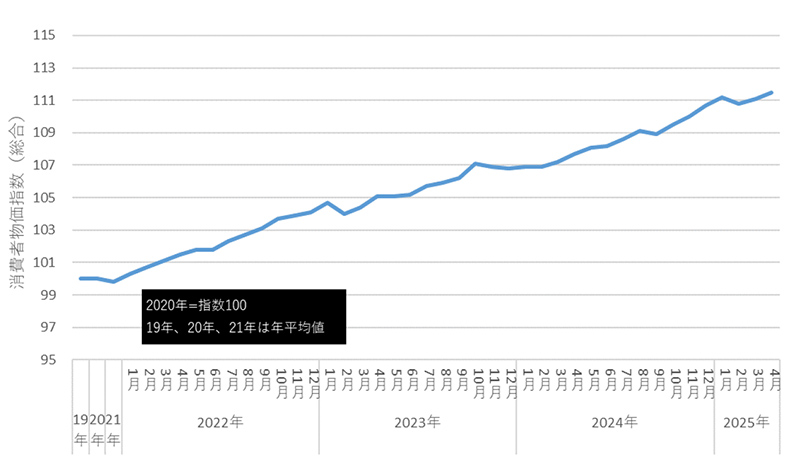

我々消費者にとって、物価の値上げのニュースはいつでも気がかりなものです。最近は米の価格高騰が大きな話題となっていますが、(図表1)にあるように2022年頃より始まった物価の上昇は、食料品をはじめとする広範な種類の商品で発生しており、2025年半ばを過ぎてもこの波が終息する兆しはみられません(注1) 。

図表1. 消費者物価指数(総合)の推移 ~2019年から2025年4月まで

出所:総務省 消費者物価指数(2020年基準)よりNX総研作成

ところで値上げのニュースでは、たいてい値上げの理由についても言及されています。最近見かける理由としては、円安による原材料価格の高騰、人手不足に由来する人件費アップ、物流コストの上昇などでしょうか。身近なガソリン価格が高騰していることもあり、物流コストによる値上げというのはなんとなく納得できそうな理由ですが、ただ実際のところ物流コストが上昇しているとはどのような状況なのか、なぜ物流コストが上がると物価も上がるのか、一般の消費者にとってはピンとこないことも確かかと思います。 今回は、物価高の要因として挙げられる「物流コストの上昇」とは、どのようなもので、どのように物価に影響を与えているのかについて、世の中に公開されている様々なデータから探ってみましょう。

商品に含まれる物流コスト

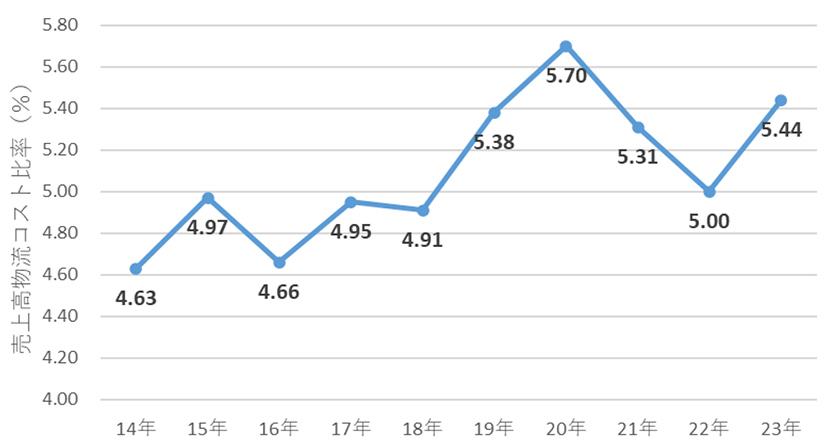

物流コストと物価の関係を理解するとは、言い換えるなら商品の販売価格の中に含まれる物流コストを理解するということです。そのため、販売された商品価格の全体を売上高ととらえる場合、その売上高を実現するためにかけた物流コストがどのくらいあるのか示すことが、物流コストが物価に与える影響を知る上で重要と考えられます。この売上高の中で物流コストが占める金額のことを、一般的に「売上高物流コスト」と呼び、売上高に占める物流費の比率(単位%)として指標化されます。 売上高物流コスト比率は、通常公表されていないのですが、企業や業種別の傾向を掴む参考として入手可能なデータもあり、その一つに、日本ロジスティクスシステム協会(JILS)が毎年公表している物流コスト調査(企業物流コスト調査)があります。(図表2)は、この調査で毎年公表されている売上高物流コスト比率の推移です。過去10年程度の推移をみていると、売上高物流コスト比率はおおむね4%~5%台の間で増減を繰り返しており、またその水準は少しずつ上昇していることがわかります。

図表2.売上高物流コスト比率(全業種平均)の推移 ~2014年から2023年まで

出所:日本ロジスティクスシステム協会 物流コスト調査報告書(2024年度)よりNX総研作成

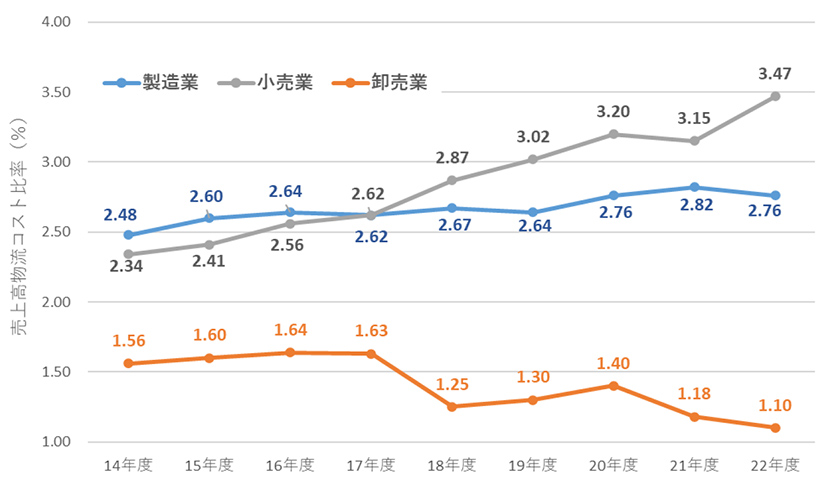

売上高物流コスト比率の情報元としてはもう一つ、物流専門誌である月刊ロジスティクス・ビジネスが2年おきに公表している「売上高物流費調査」があります。(図表3)では、この調査より業種(製造業、卸売業、小売業)別の売上高物流コスト比率の推移をとらえたものになっています。先ほどのJILS調査とは調査対象やサンプル数が違うこと、また物流コストとみなす費用の考え方にも違いがあるため、両調査の数値に大きな違いがありますが、物流コスト比率は長期的におおむね上昇基調にあることが読み取れます。

図表3.売上高物流コスト比率(製造業、卸売業、小売業) ~2014年度から2022年度まで

出所:月刊ロジスティクス・ビジネス LOGI-BIZ

2019年12月、 2021年12月 2023年12月 各号「特集 日本の物流費」よりNX総研作成

売上高物流コスト比率が上昇するということは、(ほかのコストの減少の条件となっていない場合)、売上総利益(粗利)の減少となるので、企業では価格転嫁(値上げ)への圧力として働きます。売上高物流コスト比率が上昇しており、かつ現実に物価が値上がりしていることを考えると、物流コスト増に起因した物価転嫁が発生している可能性が示唆されます。実際の企業活動の中ではコストを価格転嫁できるタイミングは限られるため、企業において物流コストの上昇は、まず売上高物流コスト比率の上昇となって現れ、その後値上げすることで売上高物流コスト比率が幾分下がるというプロセスを辿ることが想像できます。売上高物流コスト比率が今後も上昇していけば、これがさらなる物価高を招く可能性もあると言えるでしょう。

物流コストが物価に与える影響

売上高物流コストの上昇が物価高を招くとして、我々消費者は、それがどの程度の物価高となって現れているのか知りたくなるでしょう。しかし、これを正確に測定するのはいくつかの理由で非常に難しいと言えます。

第一の問題としては、先に挙げた売上高物流コストは多種多様な商品の総合としてしか得ることができず、一方実際に商品に掛かる物流費には商品の性質や販売形態、その他の条件によって大きく変わるということがあります。

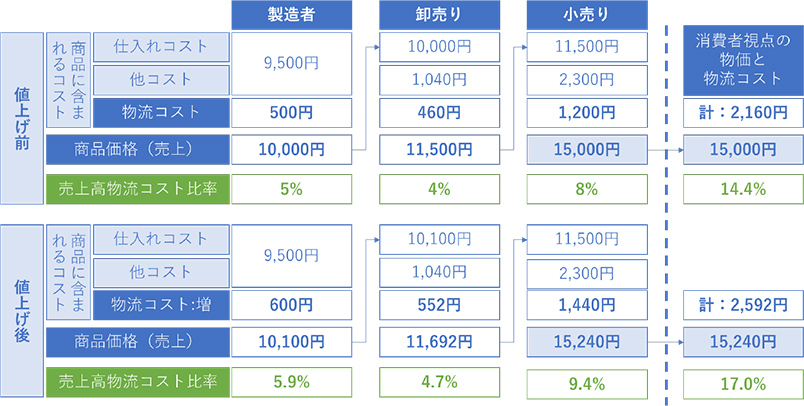

もちろん、次のように推定することはできるでしょう。仮にある企業の売上高物流コスト比率が5%とした場合、この企業の商品1万円分の買い物に対して、500円が商品価格に含まれる物流コストと推定されます。この企業で物流コストが全体で2割上昇した場合、500×1.2 =600円となり、1万円の買い物に含まれる物流コストは600円となります。物流コスト増がすべて商品価格に転嫁されると仮定するなら1万円の買い物は1万100円となり、買い手にとっては100円分、1%の値上げとなって現れます。このように考えると、物流コストが物価に与える影響は、案外小さいようにも見えるかもしれません。

しかしここで注意が必要なのは、商品に含まれる物流コストは流通の複数の段階にわたって追加されるということで、これが物流コストの物価への影響を測り難くする第二の問題です。売上高物流コストには、売り手企業から買い手への納入にかけた物流コストを含みますが、商品は最終消費者の手元に届くまでに、通常複数の売り手・買い手を経由します。

製造者から卸売り、小売の手を渡り、最終的に消費者のもとに届く商品では、最終消費者が購入する商品価格であるところの物価には、製造者で、また卸売業者、小売業者でかかった物流コストのすべてが含まれていることになります。(図表4)は商品流通の各段階で発生する物流コストと、それが消費者からみた物価に影響する様子を模式化したものですが、消費者から見た物価への物流コストも物流コスト上昇の影響も、業者間の取引関係を前提とした売上高物流コスト比率に比べ、ずっと大きなものになることがわかると思います。

図表4.流通段階で発生する物流コストと物価への影響

出所:NX総研作成 特定の特定の企業や業種を想定したものではない

ただ現実には我々消費者は自分が購入した商品がどのような流通段階(≒物流経路)を経て手元にあるのかを知ることは難しいこともあり、この図のように物流コストを積算することは難しいでしょう。

経済全体からみた物流コスト

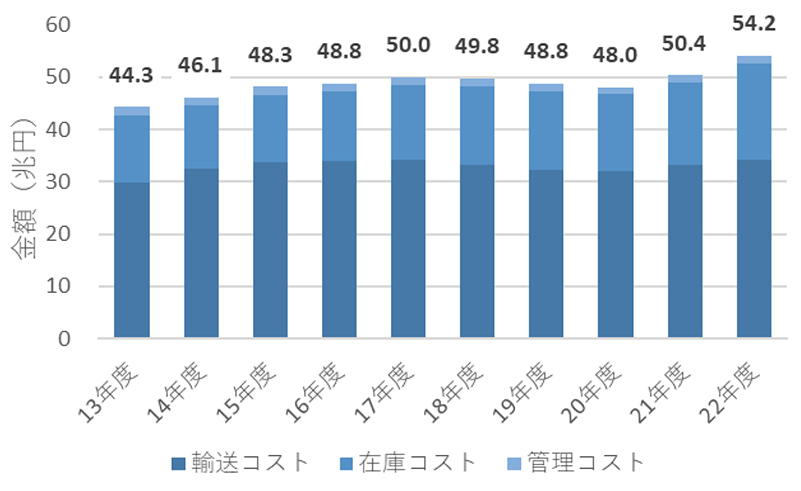

そこで、別の見方から物流コストの物価への関わりに迫ることはできないでしょうか。先に紹介したJILSの物流コスト調査では「マクロ物流コスト」という日本の国内で発生した物流コストの総額も推計しており、22年度のマクロ物流コストは、総額54兆円程度と推計されています(図表5)。このマクロ物流コストに対し、マクロの物価、つまり国内消費の総額を対置することで、日本全体の物流コスト比率を求めることができると考えられます。

図表5. マクロ物流コスト ~2013年度から2022年度まで

出所:日本ロジスティクスシステム協会 物流コスト調査報告書(2024年度)日本のマクロ物流コストの推計表 よりNX総研作成

マクロ物流コストの推計方法については上記報告書参照

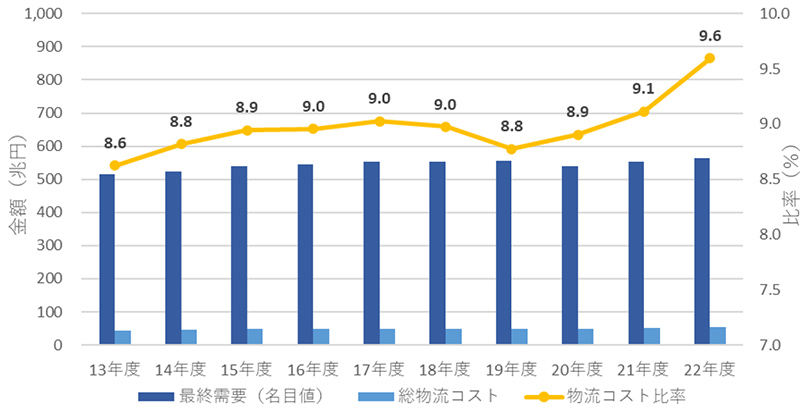

(図表6)は、各年度のマクロ物流コストに対し、国民経済計算(GDP統計)における国内最終需要(国内で購入されたモノやサービスの総額)を示したものです。この図表から、日本で消費される商品やサービスの価格のうち、おおよそ9%が物流コストによって占められており、この比率は2022年度には9.6%にまで上昇していることが分かります。これは、日本の消費者が、以前より多くのお金を物流のために支払うようになったことを意味しています。

図表6.国内最終需要とマクロ物流コストの関係 ~2013年度から2022年度まで

出所:内閣府 経済総合研究所 国民経済計算 と、

日本ロジスティクスシステム協会 物流コスト調査報告書(2024年度) 第5章 マクロ物流コスト よりNX総研作成

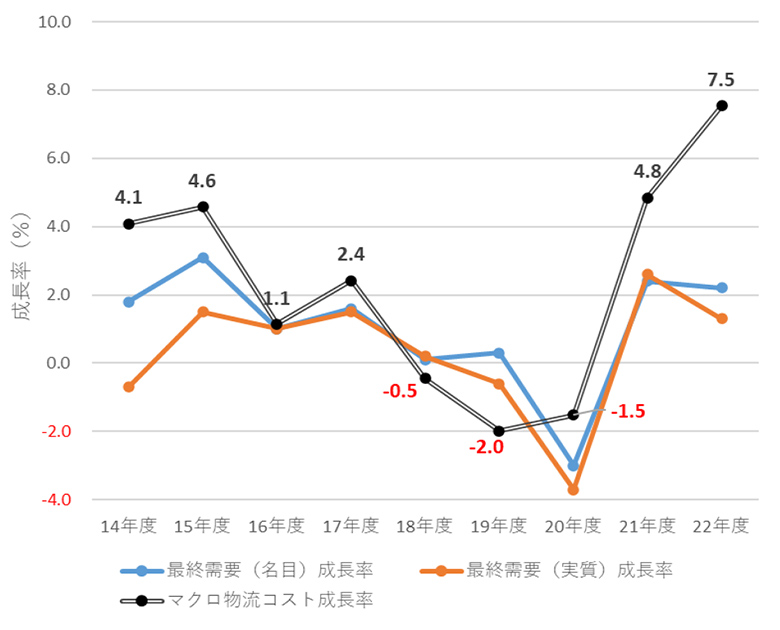

(図表7)は、国内最終需要の成長率の名目値(物価変動の影響を含む)と実質値(物価変動の影響を除外)と、マクロ物流コストの上昇率を年度別に比較したものです。この図を見る限り、物流コストの増減と最終需要の増減は相関関係にあるようにみえます。消費が増えればその分商品の流通も盛んになり、物流も増えると一般的には考えられるので、このような傾向は納得のいくものです。

図表7.国内最終需要の成長率と物流コスト成長率(前年度比)の推移 ~2014年度から2022年度

出所:内閣府 経済総合研究所 国民経済計算 と、

日本ロジスティクスシステム協会 物流コスト調査報告書(2024年度) 第5章 マクロ物流コスト よりNX総研作成

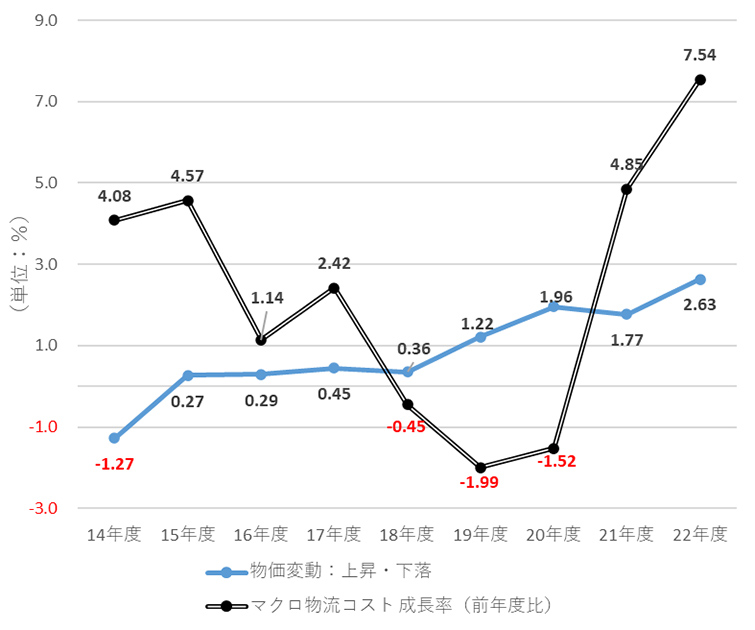

ただ、このことが必ずしも物価上昇に直結するとは言えなさそうです。(図表8)は最終需要の名目値と実質値から算出した、物価変動の大きさを表す指標(+は物価上昇、-は物価下落を示す)と、マクロ物流コストの成長率を比較したものです。2014年度は物流コストが増大しつつ物価下落が、2018~20年度は、物流コストが縮小しつつも物価上昇が見られます。つまり、物価上昇が物流コストの上昇を必ずしもを伴うものではないということがここから分かります。

図表8. 国内最終需要の差(名目-実質)と物流コスト成長率(前年度比)の推移 ~2014年度から2022年度

出所:内閣府 経済総合研究所 国民経済計算と、

日本ロジスティクスシステム協会 物流コスト調査報告書(2024年度) 第5章 マクロ物流コスト よりNX総研作成

考えてみれば当然ですが、物価は需給など様々な要因で変動します。2019年度から21年度にかけては、物流コスト以外に物価変動にかかわる要因があり、物流コストが物価に与える影響も相対的に小さかったことが考えられます。ただし、2021年度以降は物価も物流コストともに増大傾向にあります。本図表では2022年度までの推移までしか辿ることができませんが、今後2023年~25年度にかけ、物流コスト上昇と物価上昇が同時に進行しているかどうかを確認することで、2021年度以降、物流コストが物価上昇に影響を与えていることが説明できるかもしれません。

(この記事は、2025年6月20日時点の状況をもとに書かれました)

注1:25年食料品値上げ、2年ぶり2万品目超見込み コメ不足が拍車 日経電子版 2025年5月30日

掲載記事・サービスに関するお問い合わせは

お問い合わせフォームよりご連絡ください

片山 徳宏が書いた記事

-

ブログ / 1,606 views

物価高と物流コスト ~物流コストが上がれば物価は上がる、のか?(後編)

物価高と物流コスト ~物流コストが上がれば物価は上がる、のか?(後編)最近の物価高の要因としてよく挙げられる「物流コストの上昇」。この物流コストとはどういったもので、なぜ物流コストが上がると物価が上がるのでしょうか。前回に続き、ニ…

-

ブログ / 1,033 views

ECRS再考 ~持続可能な物流に向けて~

ECRS再考 ~持続可能な物流に向けて~はじめて物流現場に関わる新入社員や新米管理者がまず最初にぶつかる課題は、物流改善活動をどのように進めていけばよいのかということではないでしょうか。今回は改善活動…

-

ブログ / 1,759 views

倉庫から始めるサプライチェーン見直し

倉庫から始めるサプライチェーン見直し在庫が発生している要因が見えてくれば、適正な在庫管理ができます。適正な在庫管理の基本は、欠品の防止と過剰在庫の圧縮です。データを用いどのように要因分析を行うか、…

この記事の関連タグ

関連する記事

-

-

ブログ / 387 views

貨物自動車の基本的盗難防止対策~ 減少しても年間1,000件近い盗難が発生 ~

貨物自動車の基本的盗難防止対策~ 減少しても年間1,000件近い盗難が発生 ~本稿では、貨物自動車の盗難にフォーカスし、自動車全体の盗難件数の推移、貨物自動車盗難件数の推移を確認したうえで、自動車窃盗の一般的な手口、貨物自動車の車庫特有の…

-

ブログ / 357 views

トラックドライバー不足を省エネデータで試算してみる

トラックドライバー不足を省エネデータで試算してみる近年、物流分野でのドライバー不足が叫ばれていますが、実際にドライバーはどのような輸送で多く必要で、どこに足りなくなる可能性が高いのでしょうか。荷主の業界単位のド…