物価高と物流コスト ~物流コストが上がれば物価は上がる、のか?(後編)

物流コスト上昇の中身

前編では物流コストを物価との関わりという大きな観点から見てきました。後編では物流にかかるどんなコストが増えているのかという、物流コストそれ自身が上昇する要因を探ってみたいと思います。

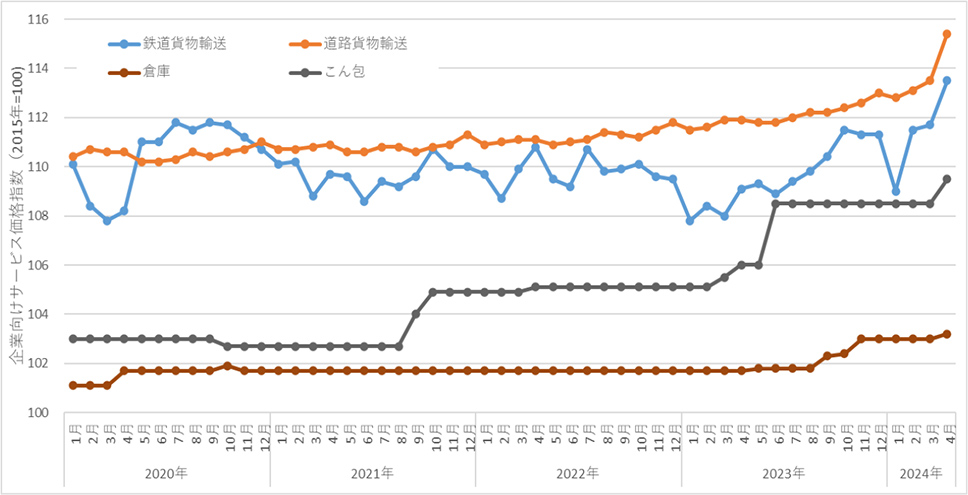

物流コストの値上がりを端的に示す指標には、日本銀行が毎月公表している「企業向けサービス価格指数(SPPI)」があります。価格指数については、基準年別の価格指数があるため、ここでは基準年毎に別々のグラフを掲載しています。

(図表9)によると、物流サービスの種類によって価格上昇傾向に違いがみられます。道路貨物輸送は、2021年中頃まで安定した価格水準にあったのが、21年末ごろから上昇を見せ始め、23年以降はその傾向がより明確となっています。

図表9.物流サービス価格指数の推移 2015年基準 ~2020年から2024年4月まで

出所:日本銀行 企業向けサービス価格指数(2015年基準)よりNX総研作成

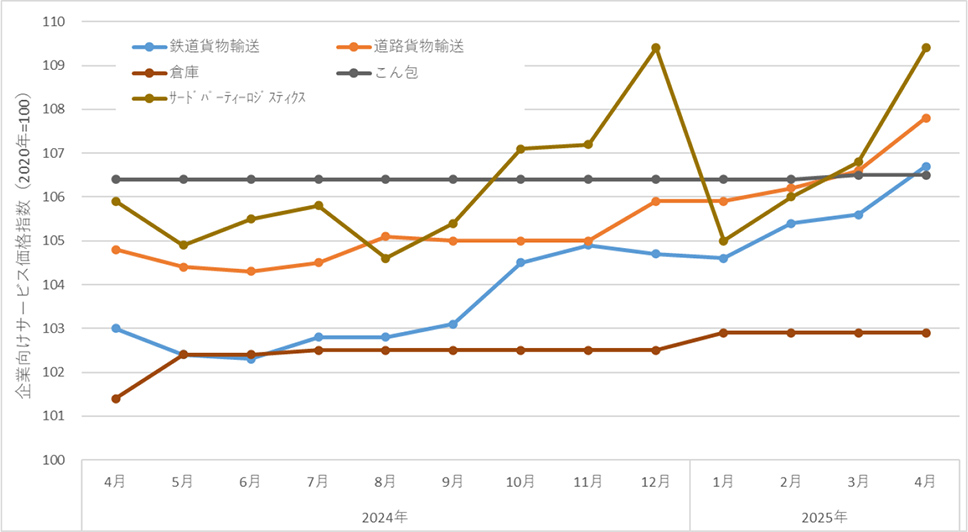

梱包サービスは、2021年下旬と、2023年初旬~中旬に大きな値上げの波があったことがわかります。倉庫サービスについては長らく大きな価格変動がなく、23年下旬ごろから値上げが始まったことがわかります。また2024年以降の(図表10)では、道路貨物輸送、鉄道貨物輸送、サードパーティーロジスティクスの3サービスは大幅な値上げ傾向にある一方、倉庫と梱包サービスの値上げはほとんど目立ちません。

図表10.物流サービス価格指数の推移 2020年基準 ~2024年4月から2025年4月まで

出所:日本銀行 企業向けサービス価格指数 よりNX総研作成

※サードパーティーロジスティクスの価格指数調査は2020年基準のデータから新たに追加された

物流サービス価格の値上がりについて総合すると、倉庫以外のサービスの値上がりは2021年の下旬~末ごろから始まり、2024年以降加速していると言えるでしょう。特に輸送サービスの値上がりが、物流コスト上昇の主因である可能性もここから示唆されます。

在庫の増大と物流コスト

物流サービス価格が変わらなくても、サービスを利用する機会が増えれば物流コストは増えます。4章でも紹介したマクロ物流コスト(図表5)、輸送、在庫そして管理のコスト構成を見ることができますが、輸送コストだけでなく、在庫コストも増大していることが分かります。在庫コストの大部分を占める倉庫サービスの価格は安定していて在庫コストが増えているということは、在庫物量が増大していることが想定できます。

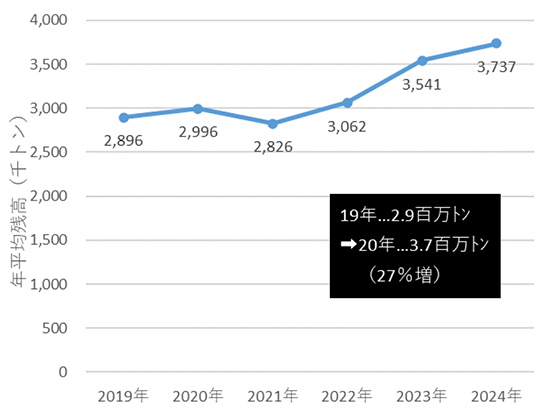

国交省が発表する倉庫統計季報では、国内倉庫事業者の営業倉庫の保管実績を調査しています。(図表11)はこの調査から保管物量(年間平均)の推移をみたものですが、22年以降在庫総量が拡大していく傾向にあり、19年と比べ約29%増となっています。

図表11.営業用倉庫の保管残高推移

出所:倉庫統計季報 普通倉庫品目別残高 1~3類倉庫 よりNX総研作成

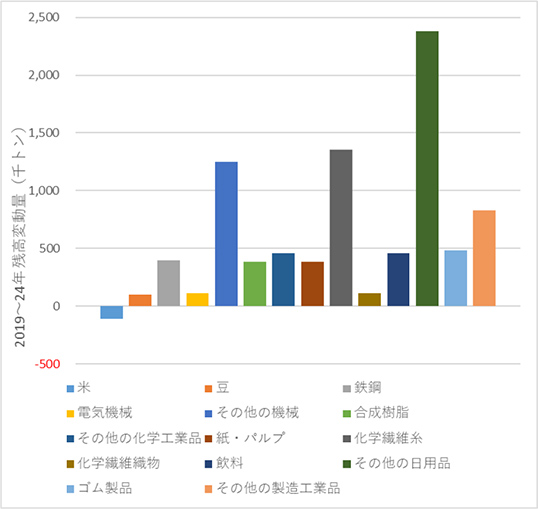

(図表12)は、19年と24年の在庫物量の変化を品目別にみたものですが、機械類や様々な工業製品などで在庫量が増えていることがわかります。この調査は、営業倉庫だけを対象としており、自社倉庫(荷主事業者が自前で保有する倉庫)を含んでいない点には注意が必要ですが、倉庫事業者の営業倉庫が、流通在庫保管におけるバッファー的な役割を保管量の変動を吸収する役割を一般的には担っていることを考えると、全般的な在庫量の増大が2022年以降に生じていることが示唆されます。

図表12.品目別保管残高変化(2019年/2024年)

出所:倉庫統計季報 普通倉庫品目別残高 1~3類倉庫 よりNX総研作成

また、在庫の増大は直接的に保管コストを増やすだけでなく、別の物流サービスの需要を生み出す側面もあります(例えば外部倉庫を設けることで、外部倉庫を発着する輸送サービスが必要になる場合)。一方物流サービス価格の値上げが、物流の仕組みをより在庫保有を促す形に促す側面もあります。(例えばトラック運賃の高騰に対応するためトラック積載率を高めようとするが、そのためには倉庫にこれまで以上の貨物を集める必要がある場合)。このように、在庫と物流サービス価格は相互に影響しあう関係と言え、両者ともに上昇の趨勢が続く限り、物流コストも全体として増大していくことが予想できます。

物流コストを抑え、物価を抑える

今後企業の側では物流コスト上昇を抑制するような動きが取られるでしょう。保管コストの増大については、在庫の調整がまず行われることになると思いますが、一方で同じコストでより多くの在庫を保管できるよう、保管効率を上げる取り組みが必要になるでしょう。

また商品に転嫁される物流コストを相対的に小さくするという取り組みも考えられるでしょう。同じ物流サービスを利用しながら、より多くの商品を流通させる。これはいわゆる物流効率化の取り組みといえます。また、同じ物流サービスのうちで、より安価なものに乗り換えることも一つの方法です。同じ物流サービスであったとしても、提供される場所や時期によって生じる価格差を見て、立地の変更や、サービス時期をずらすことがこれにあたります。全く別種の物流サービスへの切り替えも考えられるでしょう。一般的にはより安価な物流サービスの利用は、これまで享受していた利便性を手放すことにもつながり、物流の利便性低下がもたらす(コストに現れないものを含む)負の影響を回避する方策がセットで必要となってきます。とはいえ、これは簡単なことではありません。物流サービスが生産や販売のありかたと不可分な要素となっている業種・業態の企業ほど、物流サービスの見直しにかかるコストや労力が大きいため、大胆なサービス見直しに踏み切れない面もあるかもしれません。

コンビニの冷凍おにぎりの例

物流コスト高騰への対策を生産や販売方法の見直しと一緒に実践する例として、ここでは最近大手コンビニチェーンが取り組んでいる「冷凍おにぎり」を挙げたいと思います(注2)。これは、これまでの常温おにぎりに代わる商品として、冷凍のおにぎりの販売を開始したというものです。

もっとも、この商品導入の最大の理由は食品ロスの抑制にあるとみられますが、1日に2回店舗への配送が必要な常温のおにぎりに比べ、配送を1日1回に済ますことができ、その分店舗に在庫を置くことができるということで物流効率化およびCO2排出量削減にも貢献すると言われています。

おにぎりや日配品の弁当類は、これまでは欠品しないようまた在庫(≒廃棄リスク)とならないよう、こまめに生産し店舗へ供給することで、日々の需要に対応してきました。それがトラック不足、高コスト化といった物流環境の変化の中でまとめ輸送が模索され、そのために店舗や、おそらく工場にも在庫を持つことで需要に対応する仕組みへと転換を図ろうとしていることが推察されます。

冷凍ケースと商品を解凍できる電子レンジがもともと店舗にあるコンビニならではの切り口ではあります。また、先に述べたように保管にもコストがかかり、特に冷凍品であればそのコストは一般的な保管コストよりも大きくなることも見込まれます。しかし、保管コストを相殺するほど輸送コストの削減効果が大きければ、全体的にも物流コストの削減につながると言えるでしょう。

従来品からの切り替えに伴うデメリット(冷凍ケース内での他商品との競合、店内解凍の手間、消費者が常温品を好むなど)もあることが予想され、この冷凍おにぎりの試みもまだ一部の地域での試行段階(注3)のようです。つまり物流コストの上昇が物価値上げに繋がるかどうかは、結局我々消費者の購買行動にかかっていると言えるのかもしれません。ただ、値上げにシビアな我々消費者としては、利便性はあまり犠牲にはしたくないですが、一方で物流にコストをかけない購買活動というものを考え、実践していきたいものです。

追記:2025年6月19日

最新のニュース記事によると、冷凍おにぎりの販売は、2026年度末までにローソン全店に拡大することになったようです(注4)。物流効率化に資する新たな商品を消費者に受け入れてもらう試みは、成功しつつあるようです。

(この記事は、2025年6月20日時点の状況をもとに書かれました)

注2:「冷凍おにぎり」6品を実験販売 株式会社ローソン ニュースリリース

注3:冷凍おにぎりの販売を関東の約1,700店舗に拡大 株式会社ローソン ニュースリリース

注4:ローソン、冷凍おにぎりを全店へ 賞味期限1年で1〜2割安く 日経電子版 2025年6月7日

※または日経MJ(流通新聞)2025年6月X日 X面 ※滝野川図書館で記事要取得

掲載記事・サービスに関するお問い合わせは

お問い合わせフォームよりご連絡ください

片山 徳宏が書いた記事

-

ブログ / 3,973 views

物価高と物流コスト ~物流コストが上がれば物価は上がる、のか?(前編)

物価高と物流コスト ~物流コストが上がれば物価は上がる、のか?(前編)最近の物価高の要因としてよく挙げられる「物流コストの上昇」。この物流コストとはどういったもので、なぜ物流コストが上がると物価が上がるのでしょうか。これから2回に…

-

ブログ / 1,015 views

ECRS再考 ~持続可能な物流に向けて~

ECRS再考 ~持続可能な物流に向けて~はじめて物流現場に関わる新入社員や新米管理者がまず最初にぶつかる課題は、物流改善活動をどのように進めていけばよいのかということではないでしょうか。今回は改善活動…

-

ブログ / 1,746 views

倉庫から始めるサプライチェーン見直し

倉庫から始めるサプライチェーン見直し在庫が発生している要因が見えてくれば、適正な在庫管理ができます。適正な在庫管理の基本は、欠品の防止と過剰在庫の圧縮です。データを用いどのように要因分析を行うか、…

この記事の関連タグ

関連する記事

-

ブログ / 20 views

トラックドライバー不足を省エネデータで試算してみる

トラックドライバー不足を省エネデータで試算してみる近年、物流分野でのドライバー不足が叫ばれていますが、実際にドライバーはどのような輸送で多く必要で、どこに足りなくなる可能性が高いのでしょうか。荷主の業界単位のド…

-

-

ブログ / 471 views

ジョホール・シンガポール経済特区(JS-SEZ)の展望と世界の経済特区との比較

ジョホール・シンガポール経済特区(JS-SEZ)の展望と世界の経済特区との比較2025年1月7日、シンガポールとマレーシアの両国首脳会議において締結された、ジョホール・シンガポー ル経済特区(JS-SEZ)についての動向および今後の展望に…