物流の未来を動かす「自律する頭脳」:AIエージェント革命が日本の物流危機を救う日

日本の物流業界は今、歴史の転換点にいます。ドライバーの深刻な不足、労働人口の高齢化、そして「2024年問題」として知られる働き方改革関連法による労働時間規制。これらの複合的な圧力は、もはや現場の努力だけでは乗り越えられない構造的な課題を突きつけています。

しかし、この未曽有の危機の中で、物流のあり方を根底から覆す可能性を秘めたテクノロジーが登場しました。それが「AIエージェント」です。

これは単なる業務自動化ツールではありません。目標を与えられれば、自ら計画を立て、状況を判断し、行動する——。まさに「デジタルの同僚」あるいは「自律する頭脳」と呼ぶべき存在です。AIエージェントの登場は、人間が指示しシステムが従うという従来の受動的な関係から、AIが自ら最適化を推し進める「能動的な物流」への歴史的なパラダイムシフトを意味します。

この記事では、AIエージェント革命の最前線である米国の事例を紐解きながら、この新しい頭脳が日本の物流業界にどのような衝撃を与え、私たちの未来をどう変えていくのかを深く掘り下げていきます。

AIエージェントとは何か?従来のAIとの決定的な違い

AIエージェントを理解する上で最も重要なキーワードは「自律性」です。ビジネスの文脈では、「与えられた高度な目標(例:輸送コストを5%削減する)を達成するために、環境を認識し、人間の介入を最小限に抑えながら、自律的に意思決定・行動するインテリジェントなシステム」と定義されます。

この能力は、以下の5つの核となる特性によって支えられています。

- 自律性(Autonomy):人間の直接的な指示なしに、自身の判断で行動を選択します。

- 目標指向性(Goal-Orientation):具体的な手順ではなく、抽象的な目標を理解し、達成計画を自ら立案します。

- 環境認識能力(Environmental Perception):交通情報や天候データなどをリアルタイムで把握します。

- 適応性(Adaptability):交通渋滞などの不測の事態に、計画を動的に修正し、最適案を実行します。

- 経験による学習(Learning from Experience):過去の行動結果から学び、将来の意思決定精度を向上させます。

料理人に例えるなら、従来のAIが「レシピ通りに料理を作るシェフ」だとすれば、AIエージェントは「自分で献立を考え、食材を調達し、顧客の反応を見てメニューを改善していくオーナーシェフ」のような存在です。

提案するAIから「実行するAI」へ

これまで物流業界で活用されてきたAI(需要予測モデルやルート最適化ツールなど)は、主に分析と予測に重点を置き、最適なルートなどを「提案」する役割に留まっていました。その提案を実行に移すのは、常に配車担当者などの人間でした。

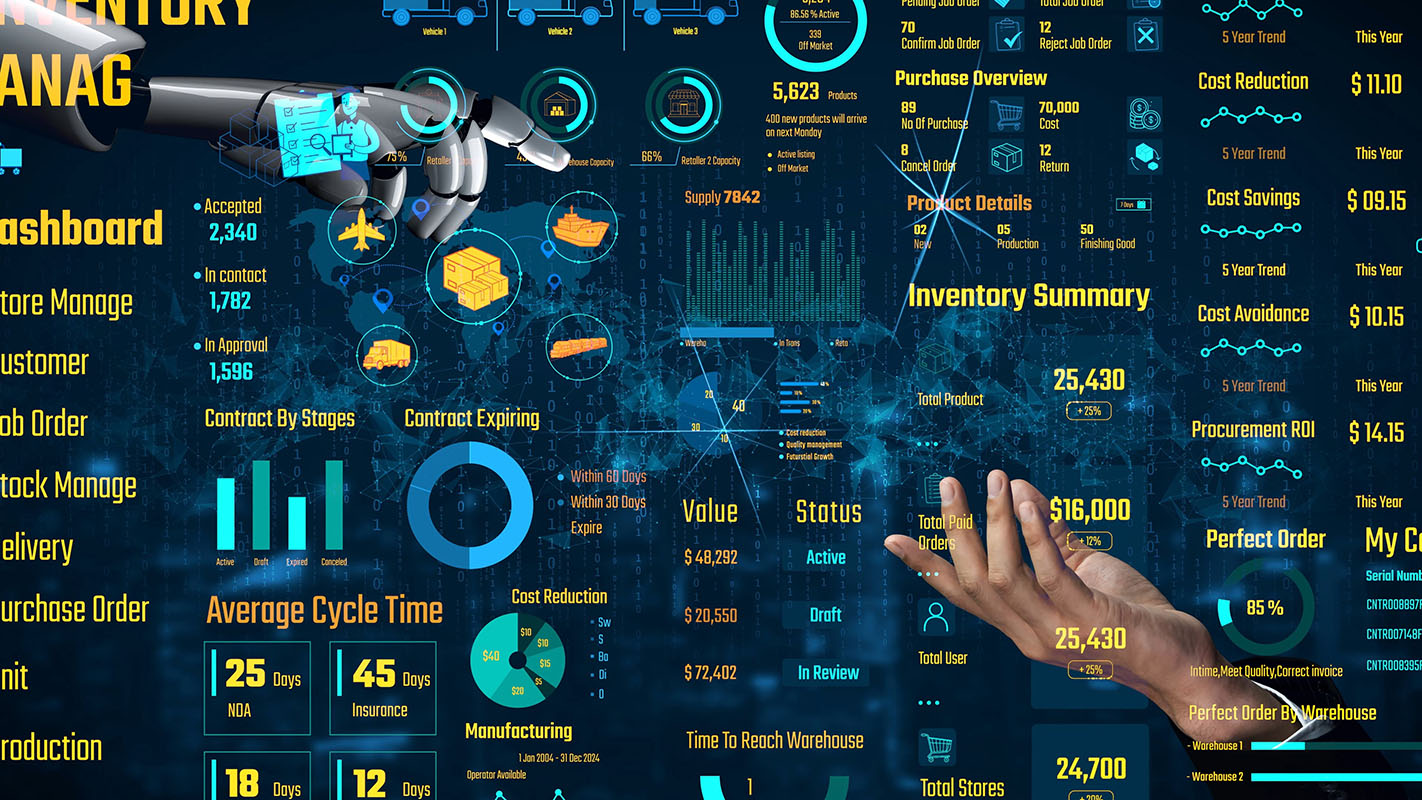

一方、AIエージェントは、その提案を自ら「実行」する能力を持ちます。最適なルートを計算するだけでなく、自動で輸配送管理システム(TMS)を更新し、ドライバーに指示を送信、リアルタイムで進捗を監視し、必要であればルートの再計算と再指示までを自律的に行います。AIを「提案」から「実行」のフェーズへと引き上げる、まさにゲームチェンジャーなのです。

また、近年注目される生成AIは、AIエージェントの構成要素の一つではありますが、AIエージェントそのものではありません。AIエージェントは、目標達成のために生成AIを含む様々なツールを駆使する、より能動的で上位のシステムです。

将来的には、特定の機能に特化した複数のAIエージェントが互いに連携・協調し、より複雑な目標を達成する「エージェント型AI」エコシステムの時代が到来すると言われています。調達、倉庫管理、輸送、顧客対応といった各担当エージェントがチームのように連携し、人間が介在するよりも遥かに迅速かつ正確に、サプライチェーン全体の課題解決にあたる未来です。

世界の最前線:米国巨大企業はAIエージェントをどう活用しているか

米国では、AIエージェントの導入がすでに理論から実践へと移行しています。その活用は、巨大企業が自社エコシステム全体を最適化する包括的なプラットフォームと、スタートアップが特定の課題解決に特化したソリューションを提供するという、二つの潮流で進んでいます。

Amazon:サプライチェーンの隅々まで浸透する「自律する頭脳」

Amazonは、AIエージェントをサプライチェーンのあらゆる側面に統合しています。

- 倉庫オペレーション:100万台を超える倉庫ロボット群の動きを協調・最適化するために、生成AIモデル「Deep Fleet」を開発しました。これはロボット同士の渋滞をリアルタイムで予測・回避し、走行効率を10%向上させる「交通管制官」のようなエージェントです。

- 配送:生成AIを活用した「Well spring」は、複雑な集合住宅などの配送先情報を詳細にマッピングし、ラストワンマイルの配送精度を劇的に向上させています。

- 未来のビジョン:新設されたエージェント型AIチームでは、ロボットが「左の箱の中身を右の箱に移して」といった自然言語の指示を理解し、自律的に行動する研究を進めています。ロボットが単なる運搬機械から、人間の作業を支援する多才なアシスタントへと進化する日も近いでしょう。

UPS & Walmart:デジタルツインと需要予測の進化

- UPS:同社の代名詞ともいえるルート最適化システム「ORION」は、膨大な数の車両に対しリアルタイムで動的なルート再最適化を自律的に実行するエージェント型プラットフォームへと進化しています。これにより、年間1億マイルの走行距離を削減し、数億ドルのコストと10万トンのCO2排出量を削減しています。

- Walmart:AIエージェントを活用し、過去の販売データに加え、地域のイベントや天候といった外部要因まで分析。これにより需要を極めて正確に予測し、在庫レベルを自動調整することで、過剰在庫や品切れのリスクを大幅に削減しています。

中小企業にも広がる可能性:特化型AIエージェントの台頭

巨大企業が包括的なプラットフォームを構築する一方、俊敏なスタートアップは、特定の課題を解決するモジュール型のAIエージェントをSaaSとして提供し、エコシステムを形成しています。これは、日本の物流企業、特に巨額の投資が難しい中小企業にとって、現実的な導入の道筋を示しています。

- プロセス自動化スペシャリスト(Pando社):「貨物調達エージェント」「配車計画エージェント」といったタスク特化型のAIエージェント群が、それぞれ自律的に業務を遂行し、顧客の貨物コストを8-12%削減しています。

- 特定タスク特化型エージェント:まるで「物流版App Store」のように、特定のボトルネックを解消する専門エージェントも数多く登場しています。

- 書類解析エージェント:PDFやスキャン画像の請求書を読み取り、データを自動でシステムに登録。煩雑な手入力作業を撲滅します。

- 自動見積もりエージェント:顧客が入力した情報から、24時間365日、即座に見積もりを提示します。

- 積荷・車両マッチングエージェント:トラックの積載率を最大化し、空車走行を最小化する最適な積付計画を自動生成します。

全社的な大変革を目指すだけでなく、まずは最も深刻な課題を解決する単一の「アプリ」から導入し、その効果を実証しながら段階的に適用範囲を広げていくアプローチが、成功への鍵となるでしょう。

日本市場へのインパクト:「2024年問題」の解決策となるか

米国の動向を踏まえると、AIエージェントは日本の物流業界が抱える構造的課題に対する強力な処方箋となる可能性を秘めています。

1.「2024年問題」への直接的対策:

動的なルート最適化、自動配車、積荷マッチングなどを担うエージェントは、限られたドライバーと労働時間を最大限に活用し、1人あたりの生産性を劇的に向上させることが可能です。

2.多重下請け構造の打破:

AIが介在するデータ駆動型のプラットフォームは、荷主と実際のエンドの運送事業者を直接結びつけ、中間マージンによる収益圧迫や情報伝達の遅延といった長年の課題を解消する触媒となり得ます。

3.労働力不足と高齢化への対応:

請求書処理や問い合わせ対応といった管理業務を自動化することで、人間は反復的な労働から解放されます。これにより、高齢の従業員が働きやすい環境を整備すると共に、若手人材をより付加価値の高い戦略的な業務に集中させることが可能になります。

しかし、日本特有の導入障壁も存在します。中小企業にとっての経済的障壁(高額な初期投資)、現場に根強い紙・電話・FAX文化といった人的・文化的障壁、そしてレガシーシステムの存在という技術的障壁です。

未来へのロードマップ:AIエージェントはいつ本格化するのか

では、AIエージェントが日本の物流業界に本格的なインパクトを与えるのはいつになるのでしょうか。市場予測や専門家の見解を総合すると、普及は以下の3つのフェーズを経て進むと予測されます。

フェーズ1(現在~2026年):導入・検証期

主に大手企業による実証実験が中心となり、ROIが明確な「物流書類解析」や「高度なコールセンター」といった単ータスク特化型エージェントの導入が進む時期です。

フェーズ2(2027年~2030年):拡大・連携期

「2024年問題」の影響がピークに達し、中小企業へも導入が拡大。単一タスクの自動化から、倉庫管理と輸配送計画など、複数の社内エージェントが連携する段階へと移行します。

フェーズ3(2031年以降):自律・変革期

真の「エージェント型AI」エコシステムが台頭し、複数の企業をまたいでサプライチェーン全体が自律的に最適化される時代が到来します。これは、業界全体の輸送効率を最大化する「フィジカルインターネット」構想とも合致する未来像です。

このタイムラインの鍵を握るのは、テクノロジーの進化速度そのものよりも、「データ基盤の成熟度」と「業界横断的なデータ標準化」です。個々の企業の努力に加え、政府や業界団体主導のプラットフォーム構築が、日本の物流業界が真のエージェント時代へ移行する時期を決定づけるでしょう。

結論:未来への羅針盤-日本の物流企業が今すぐ着手すべきこと

AIエージェントがもたらす未来は、自動的に訪れるものではありません。今この瞬間からの戦略的な行動によってのみ、手繰り寄せることができます。日本の物流企業が、この変革の波に乗り、10年後の覇者となるために、今すぐ着手すべきアクションプランを提案します。

1.小さく始め、現実の課題を解決する

全社的なDXプロジェクトといった壮大な計画に固執せず、まずは自社にとって最も深刻なボトルネック(例:請求書の手入力作業)を特定し、それを解決する単ータスク特化型エージェントの導入から始めましょう。小さな成功体験と具体的なROIを示すことが、組織全体の変革への抵抗を和らげます。

2.データという土台を築く

AIエージェントはデータを燃料として稼働します。「Garbage in, garbage out(ゴミを入れれば、ゴミしか出てこない)」の原則を肝に銘じ、紙やFAXに依存したアナログ業務を徹底的にデジタル化し、データ品質の確保を最優先課題と位置づけるべきです。

3.テクノロジーだけでなく、人に投資する

AIエージェントは従業員の仕事を奪うのではなく、その質を高めるものです。既存の従業員を「AIの監督者」や「例外処理の専門家」へと育成するためのリスキリング(学び直し)に積極的に投資することが不可欠です。

4.戦略的視点を持つ

目先のコスト削減効果だけに目を奪われてはなりません。AIエージェントへの投資は、より強靭で、俊敏で、持続可能な未来の物流ネットワークを構築するための戦略的投資です。市場の変動や予期せぬ混乱に柔軟に対応できる能力こそが、これからの時代における最大の競争優位性となるのです。

(この記事は2025年9月2日の状況をもとに書かれました。)

掲載記事・サービスに関するお問い合わせは

お問い合わせフォームよりご連絡ください

NX総研事務局が書いた記事

-

ブログ / 1,379 views

「カイゼン」ではAI産業革命を物流企業が生き残れないのはなぜか?

「カイゼン」ではAI産業革命を物流企業が生き残れないのはなぜか?物流業界がAI産業革命を迎える中、「カイゼン」だけでは生き残れません。イノベーションによる新技術の導入が求められる時代に、企業が競争力を維持するための鍵を解説し…

-

ブログ / 1,446 views

物流DXが加速中!「AIを上手に使える能力」が中心的な業務能力になる!

物流DXが加速中!「AIを上手に使える能力」が中心的な業務能力になる!物流業界の未来を先導するGPT-4Vのような生成AIの実践的活用に焦点を当てた記事。物流分野でも、AIを駆使するスキルが今後の業務能力の鍵となります。

-

ブログ / 2,780 views

ChatGPTを物流業務に活用する3つのポイント

ChatGPTを物流業務に活用する3つのポイントこのブログ記事では、ChatGPTを物流業務に効果的に活用するための3つのポイントを解説します。具体的な指示の出し方、指示の明確化、そして参考情報の提供方法につ…

この記事の関連タグ

関連する記事

-

-

-

ブログ / 1,675 views

「たかが包装」が経営リスクになるPPWRの真実

「たかが包装」が経営リスクになるPPWRの真実2026年、欧州向け製品が国境で止まる? EUの包装規制「PPWR」は単なる環境対策ではなく、深刻な物流・経営リスクです。 PPWRの規制対象や、再生材義務化が…