エチオピア・ケニアのモビリティ事情② ~EVバッテリー静脈物流の未来~

前号「エチオピア・ケニアのモビリティ事情①~EV普及をアフリカから学ぼう~」ではエチオピア、ケニアでの電気自動車(EV)普及状況を共有しました。今回はそのEVに搭載されているリチウムイオンバッテリー(LiB)に注目します。アフリカで急速なEV普及を目の当たりにして、大量のLiBが寿命(End of Life)を迎えた際、どのような静脈物流を経て最後はどうなるのか?と筆者は非常に気になっています。アフリカのバッテリー交換ビジネスの先にあるEVバッテリーの未来の静脈物流について考えてみます。

1.EVに使用されているリチウムイオンバッテリーとは?

2025年6月、「EV800台積んだ貨物船で火災、アラスカ沖で放棄1」というニュースは記憶に新しいと思います。LiBは発火性がある危険品であり、船上でのEV関連火災は熱と再発火の危険性から消火が難しく数日間火災が続くこともあるそうです。日本でも小型LiBがごみ処理施設で発火し、施設崩壊したというニュースも頻繁に出てきています。このように、LiBは扱いを誤れば非常に危険で、輸送・保管・廃棄には細心の注意を要します。物流面では、LiBは危険品としてその国際航空輸送や海上輸送に規制があります(UN3480、UN3481)。海上輸送規制は航空輸送程ではありませんが、前述のような火災の恐れがあるため、EV(バッテリー含)受託を厳しく制限する船社もあります。また、国内の輸送・保管は国ごとに基準が定められています。

ではEV バッテリーは寿命を終えるとどう取り扱われるのでしょうか。EV バッテリーの寿命は、「8年または16万km(どちらか早い方が適用される)までバッテリー容量(SOH) 70%以上」が日本では保証されています2。グローバルで見ても、現在走行しているEVバッテリーが寿命を迎えるにはまだ数年あり、特にEV普及が始まったばかりのアフリカでは、使用済LiBの処理対応まで認識が及んでいません。

しかし、LiBは希少鉱物(リチウム、コバルト、ニッケル)を多く含むため、欧米や日本ではLiBを蓄電池としてリユース、鉱物資源を取り出すリサイクル事業の動きが年々活発になっています。現状、廃棄されるLiBストックが十分でないことから、本格的なリユース、リサイクルはこれからの事業というところでしょう。

ただ、筆者が2022年に紹介した「サーキュラーエコノミーを物流視点で考えてみよう」で取り上げたように、リユース、リサイクルを行うには、「回収」という静脈物流が非常に重要です。どのようにLiBが回収されているのか、エチオピア、ケニアの現状を見る前に、比較対象としてまず日本について確認してみましょう。

2.EVバッテリーはどこに行くのか?~EVバッテリーの回収とセカンドライフ~

【日本】

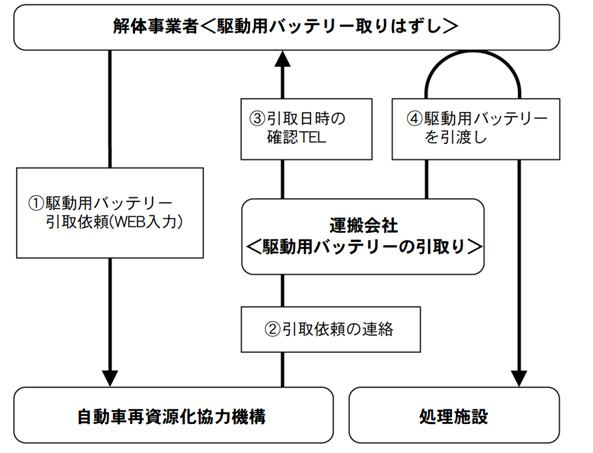

日本のEV普及はまだまだですが、現在、日本の自動車メーカーは共同で駆動用バッテリー(=LiB)の回収を行っており、解体事業者と協力して自動車メーカー主導でLiBの静脈物流が既に構築されています。2012年、「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」において、従来の鉛蓄電池に加え、リチウムイオン電池、ニッケル水素電池も事前回収物品に追加され、これらは解体事業者が回収し再資源化を行うか、再資源化を業として行う者に引き渡すことが義務付けられました3。2018年より運用されているLiB共同回収システムは、この義務遂行と関連します。参画している自動車メーカーは自動車再資源化協力機構4にリサイクル業務を委託しており原則無償回収(メーカー負担)5、どの自動車メーカーも回収フローは同じです。よって、日本の四輪EVバッテリー回収フローは、ユーザーからでなく解体事業者からの回収として標準化され確立できていると言えます。自動車メーカーによる解体事業者用のマニュアルも整備されて、静脈物流のプロセスが明確です。

図表1: 四輪EV 駆動用バッテリーの回収の流れ

(出所:トヨタ自動車「駆動用バッテリー 回収・リサイクルマニュアル(リチウムイオン電池)2021年4月6」より抜粋)

また、バッテリーリユースを前提にメーカーが自社で回収する動きも出ています。トヨタ自動車は2022年5月EV「bZ4X」発売時、リースやKINTO7のみでの取り扱いにしました8。バッテリーを自社で全数管理し、リユースやリサイクルにつなげるためです。また、ホンダは三菱商事と合弁会社ALTNAを設立し、リースEV車両の電池を遠隔管理、車載用使用済み電池を定置式蓄電池として再利用し、その収益で車両のリース価格を下げる取り組みを開始しています9。このようにバッテリーの所有権を自社が保有することで、古バッテリーストックを確保し、再利用事業に活用する事例が昨今多く発表されています。

二輪EVはどうでしょうか。二輪メーカーによるLiBの自主回収システムがあり、販売店ではない指定引き取り場所にユーザー自身が持ち込むシステムですが強制ではないとのこと。例えばHondaは、同社の電動バイク、電動パワープロダクツ製品に搭載されているリチウムイオン電池に限り、「使用済みリチウムイオン電池引取りシステム」を通じユーザーが指定引取り場所に持ち込み、メーカーが回収します10。また、国内二輪車メーカー4社と輸入事業者が立ち上げた「二輪車リサイクルシステム」で二輪車本体のみが引き取り対象でしたが、2020年よりリチウムイオンバッテリーを搭載したまま引き取りできるようになりました11。

ユーザー目線で見れば、日本ではメーカー主導の回収ではあるものの、LiBのモノの流れでは販売(動脈)と廃棄(静脈)が分かれている、と言えます。

【エチオピア・ケニア】

今回エチオピア、ケニアを訪問した際に、四輪EV・二輪EVバッテリーのライフサイクル管理や廃棄について、明確な法規制やEVメーカーによる静脈管理の具体的取り組みを十分に確認することができませんでした。現在は四輪・二輪EVは普及真っ只中であり、廃棄時まで考えられていない状況ですが、いつかはどのバッテリーも寿命を迎えます。

ただ、エチオピア四輪EV市場に参入しているBYD、VW、トヨタは他国で既にLiB回収を行っている自動車メーカーですので、自動車メーカーが何らかの方法で自主的に回収する可能性が高いと思います。バッテリーメーカーでもあるBYDは、中国で既に車載電池の回収拠点を複数設けて回収しています12し、トヨタもアメリカでスタートアップと回収、リサイクルで協業しています13。

四輪も二輪もEV バッテリーの所有権がユーザーにある場合は、車両やバッテリーの寿命を決めるのはユーザーです。鉛蓄電池以上に価値が高いLiBですので、廃棄するとなれば、ユーザーは不法投棄よりは業者持ち込み・買取を選択します。現状、自動車や二輪車の廃棄の際、ユーザーは高く買い取る車両解体事業者やリサイクル業者(インフォーマル事業者を含む可能性あり)に自ら持ち込んでいます。最終的には認定リサイクラーが処理を行う規制はあるのですが、そこに至るまでに複数の中間処理・部品業者等が介在しており、廃車時の車両やバッテリーの静脈物流の全貌ははっきり見えません。

一方、昨今の拡大製造者責任(EPR)関連法令に各種バッテリーが含められ、製品ライフサイクル管理強化に期待がありますが、LiBの管理について道のりはまだまだ遠いようです。エチオピアではEPR制度が導入され始めていますが、EPRを含む「鉛蓄電池の環境適正管理に関する指令(Directive)」が草案状態で、法務省承認が2年停滞しており成立していません(2024年12月時点)。同電池の管理を厳しくし、回収業者は認定リサイクラーへの持ち込みを義務化するとのことです14。また、ケニアでは、2024年11月にEPR規制15が定められバッテリーが規制対象品目に入りましたが、主に輸入時・販売時のコントロールという性格が強いようです。回収やリサイクル、廃棄メカニズム計画を報告するとなっているものの、どの程度の強制力があるのかは分かりません。このように、まだバッテリーのライフサイクルを強制的にコントロールする段階には全くなっていない中、EVバッテリー数がどんどん増えている状況はとても危険だと思います。

3.二輪EV「交換式」バッテリーがもたらす恩恵

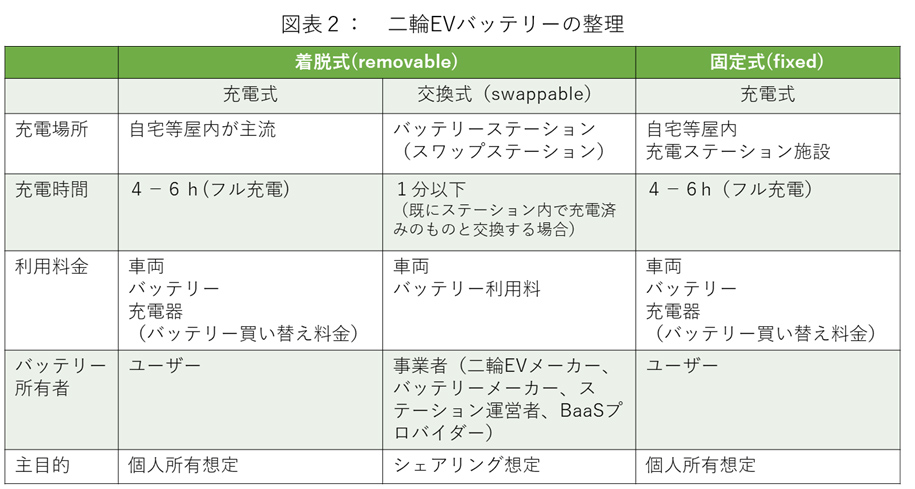

さて、ここからは二輪EVバッテリーにフォーカスし、先のブログで取り上げたケニア、エチオアピのスワップステーションとの関係を見てみましょう。まず、スワップステーションのEVバッテリーは「交換式」に分類されます。ケニア・エチオピアでは二輪EVメーカーがスワップステーションを運営していますが、グローバルで見れば、バッテリーメーカーやサービス提供者等、運営者は多様です。

この交換式バッテリーは、EVバッテリーの静脈物流を効率的に機能させる可能性が高いと考えます。

(出所:岩崎ほか(JARI Research Journal 20240502)にNX総研加筆)16

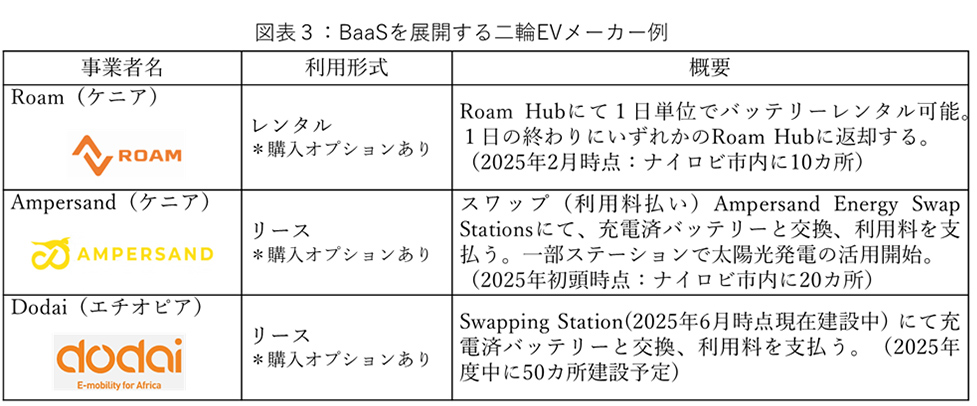

ケニア、エチオピアでは、二輪EV購入時にバッテリーを購入しないオプションが提供されています。二輪EVメーカーは、車両とバッテリー購入を分離し、バッテリーはリース契約(もしくは都度レンタル)で利用料払いとするBattery as a Service (BaaS)を展開しています。バッテリーは事業者が所有することでメリットが複数あります。ユーザーはEV購入の初期費用を抑えられる他、家に充電器を所有する必要もなく、バッテリーパックの維持管理の心配もありません。

出所:各社ウェブサイト、オンラインニュースサイト17

出所:Roam Electricウェブサイトより写真抜粋

(出所:rest of world.org,Dodaiウェブサイト)18

そして、バッテリー所有者として販売後のバッテリーライフサイクルに事業者自身が関与することで、バッテリーの静脈管理で事業者にもメリットが多数あります。

①確実な回収が可能

事業者がバッテリーを管理するため、(盗難にあわない限りは)確実に寿命後のバッテリーを確保できます。また、回収業務視点で考えれば、事業者拠点に集約・保管されているので、個人宅からの回収より特定拠点からの回収の方がはるかに容易です。

②バッテリーの健全度(State of Health: SOH)管理

バッテリーは充電の仕方により寿命が長くも短くもなります。事業者がバッテリー充電状態を管理できるシステムを導入しているので、SOHをモニタリングしながら最適な充電を行うことで寿命を最大限に伸ばすことが可能です。システム管理であれば、寿命基準を設定の上、寿命を迎えたバッテリーを自動的に選定することができます。また、最適な充電で管理されてきたので、EVバッテリーとしての寿命後、リユースに回す際バッテリーパックのセルやモジュールを良い状態に維持でき、リユース、リパーパス事業へ質の良いLiBストックが確保できます。

③将来のバッテリートレーサビリティへの対応

ユーザー個人にバッテリー所有権が渡ると、販売後にバッテリーがどのような状況下にあったか(例:充電頻度、保管場所温度等、使用年数等)が不明になりますが、事業者管理であれば全バッテリーを使用開始時から寿命を迎えるまで集中管理することが可能です。

欧州では欧州電池規則19やバッテリーバスポート20の導入により、バッテリーライフサイクルのトレーサビリティが強化されています。アフリカで同じ基準をすぐに要求されることはないと思いますが、いつかこのようなトレーサビリティールールに従わねばならない日がやって来るかもしれません。その際、事業者がバッテリーライフサイクルを把握していれば対応可能です。

4.交換式でないバッテリーはどう回収する?

一方で、EV投入初期には充電式モデルが多く、今もバッテリー購入オプションもあるので、ユーザーが所有権を有するバッテリーも当然あります。ではこれらEVバッテリーの寿命後、どうすればインフォーマルでなく適正な静脈物流として回収率を上げられるでしょうか。都市型と郊外型で回収モデルは変わると思います。

①スワップステーションを回収ハブに

- 都市型:ユーザー持ち込み

都市部に集中しているスワップステーションは二輪EVユーザーの行動範囲内で持ち込みやすく、ステーションスタッフはバッテリーの取り扱いを熟知しています。自社バッテリーはもちろん、他社バッテリーも回収するハブにできれば、効率的な回収が可能です。

②ミルクラン方式で回収

- 郊外型:業者回収

スワップステーションに来られない遠方ユーザーから回収するには、事業者のトラックで個人もしくは郊外の集約ポイントを巡回して回収する方法(=ミルクラン)が効率的でしょう。ケニアの鉛蓄電池回収では、ミルクランでバッテリーメーカーのEPRがうまく機能している例があります。バッテリーの取り扱いに慣れたスタッフが回収・輸送するため安全です。LiBでも同じような仕組みができることを期待したいところです。ただ、LiBは中国等からの輸入品も多く、多様なメーカーのバッテリーが国中に散乱していると想定します。複数メーカーのLiBを同時回収となると、一バッテリーメーカーによる回収事業は難しいかもしれません。

前述の通り、ユーザーは自らの意思で高く買い取ってくれる先に持ち込みますので、このような正規の静脈ルートを行政が構築したい場合、ユーザーが正規ルートに持ち込むインセンティブが必須です。回収を民間事業者に担ってもらうにしても、政策レベルでの関与も必要になるでしょう。

【事例】ケニア:鉛蓄電池のミルクラン回収21

ケニアのChloride Exide(バッテリー販売・流通)社が自社製品を全国各地の自社販売拠点で回収。グループ企業のバッテリーメーカーかつ認定リサイクラーであるAssociated Battery Manufacturers(ABM) Ltd.は、自社便で国中からChloride Exideブランドの鉛蓄電池を回収し、自社のリサイクル施設で分解、資源化。ループ企業内ネットワークの活用でEPRがうまく機能している例である。

5.回収がもたらすリユース、リサイクルビジネス

今回は寿命を迎えたEVバッテリーの「回収」を強調したく筆者の所感を紹介しましたが、循環経済の本来の目的は回収の結果何をするのか、つまりリユース、リサイクルにつなげることです。ケニアのローカル修理事業者へのインタビューでは、小規模なEVバッテリーリユースを実施していることが確認できました。バッテリーパックの劣化したセルのみを入れ替え中古バッテリーとして販売しており、ユーザーが二輪EVバッテリーを交換したい場合、新品と中古どちらかを選択できます。今後は古セルを活用してスマートフォンの充電に使える家庭用蓄電池へのリパーパス需要を見据えているとのことでした。古バッテリーの調達はケニア国内だけでは足りず、輸入することもあるそうですが、厳しい輸送ルールもあり苦労しているとのこと。古バッテリーを自国内で調達し、リユース、リパーパスする流れができればアフリカ各国の循環経済の基盤が構築できます。二輪EVメーカー(スワップステーション運営者)とリユース事業者の協業が今後生まれれば、バッテリーストックを適正に確保でき、リユース・リサイクル事業が隆興する可能性もあるでしょう。

6.最後に

今回、アフリカのEV普及の現状と交換型バッテリーの普及を確認し、二輪EVバッテリーは将来寿命を迎えた際に高確率で回収が見込めるのではないかと筆者は考えています。EV普及途上に廃棄後のバッテリーについて考えるのは遠い先の話として現実味がないかもしれませんが、アフリカに二輪EVバッテリーの墓場ができないよう、今から回収ネットワーク構築検討を始めるべきです。

物流はネットワークビジネスです。張り巡らされた既存のスワップステーションのようなネットワークを持つ事業者が中心となってリユース事業者やリサイクラーと協業し、自社製品のみならずあらゆるバッテリーの回収ポイントとしてネットワークを利用しない手はありません。一事業者が動脈・静脈の物流を統合する、ユーザーのニーズや体験を最優先に考えるユーザーセントリックアプローチがバッテリーの適正回収には重要だと思います。二輪EVメーカーのスワップステーションネットワークを生かしたバッテリー回収モデル構築に期待したいと思います。

(この記事は2025年7月11日時点の情報をもとに執筆されました。)

- https://jp.reuters.com/markets/commodities/HNDWAX3JXRNYBNMSNCUCPSYQHA-2025-06-05/

- https://EVdays.tepco.co.jp/entry/2021/09/09/000018

- https://www.env.go.jp/recycle/car/pdfs/120201document.pdf

- 構成社員は大手自動車メーカー各社

- https://jarp.org/productslist/lib/

- https://global.toyota/pages/global_toyota/sustainability/esg/challenge2050/Challenge5/proper-disposal/hv_detachable_cpod.pdf

- トヨタ自動車が提供する車のサブスクリプションサービス。月額料金に車両代金だけでなく、自動車保険、税金、メンテナンス費用などが含まれている。

- https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2204/13/news063.html

- https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC136XW0T10C24A6000000/

- https://www.honda.co.jp/motor-recycle/li_ion_index.html

- https://www.jarc.or.jp/motorcycleinfo/6639/

- https://media.dglab.com/2022/11/04-battery-recycling-01/

- https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/06/73ffb463ee5bffaf.html

- https://addisfortune.news/draft-law-targets-lead-acid-battery-risks-tightens-regulations/#:~:text=The%20proposed%20directive%20introduces%20an,for%20a%20Lead%2DFree%20Future

- https://kenyalaw.org/kl/fileadmin/pdfdownloads/LegalNotices/2024/LN176_2024.pdf

- 岩崎他(2024)「電動二輪車の交換式バッテリの現状 モビリティ研究会*1 調査報告 6」JARI Research Journal 20240502. RetriEVed from https://img.jari.or.jp/v=1715231558/files/user/pdf/JRJ/JRJ20240502.pdf

- https://www.roam-electric.com/newsletter-global-climate-leaders

NX総研現地ヒアリング

https://shega.co/news/dodai-launches-battery-swapping-pilot-with-e-bike-donations-to-addis-ababa-transport-bureau - Ampersand:https://restofworld.org/2024/kenya-EV-motorbike-ampersand

Dodai:https://www.roam-electric.com/motorcycles - EU域内で販売される全ての電池(ポータブル、産業用、車載用など)を対象に、設計、製造、表示、リサイクル、廃棄に関する厳格な基準を定めた新しい規則。持続可能性の向上、リサイクル材料の使用義務化、CO2排出量の開示、トレーサビリティの確保、回収・リサイクル率の目標設定などが盛り込まれている。

- 特定のバッテリー(EV用、産業用など)に対し、製品ごとの詳細な情報をデジタル形式で提供することを義務付け。バッテリーパスポートには、製造者情報、原材料の出所、含有物質、CO2排出量、性能データ、リサイクル履歴などが記載され、QRコードなどを通じて誰でもアクセスできる仕組みとなる。2026年1月からEUで導入予定。

- NX総研によるケニア環境省へのインタビュー

【参考資料】※全て本文の脚注にも記載済

(図表1)

岩崎ほか(2024).『電動二輪車の交換式バッテリの現状 モビリティ研究会*1 調査報告 6』. JARI Research Journal 20240502. RetriEVed from

https://img.jari.or.jp/v=1715231558/files/user/pdf/JRJ/JRJ20240502.pdf

(写真1)

Roam Hub:https://www.roam-electric.com/roam-hub (閲覧日2025年7月11日)

https://www.roam-electric.com/motorcycles

(写真2)

Ampersand:https://restofworld.org/2024/kenya-EV-motorbike-ampersand/

Dodai:https://www.roam-electric.com/motorcycles

(図表2)

Roam:https://www.roam-electric.com/newsletter-global-climate-leaders

Ampersand:NX総研現地ヒアリング,

Dodai:https://shega.co/news/dodai-launches-battery-swapping-pilot-with-e-bike-donations-to-addis-ababa-transport-bureau

(その他 参考資料―引用なし)

※ ブログ参考資料として記載は必須ではない資料、勉強のために参照

四輪EVバッテリーの回収 メーカー対応

・https://www.mitsubishi-motors.com/jp/sustainability/environment/recyclelow/battery.html

・https://www.subaru.co.jp/products/recycle-lithium.html

・https://www.byd.com/jp/support/info-for-related-business-operators

ホンダの循環型社会への取組み

・https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/junkai_keizai/pdf/003_02_04.pdf

エチオピア鉛電池ガイドライン

・https://ubis.epa.gov.et/Resources/Technical%20Guidelines%20ULAB%20Collection%20in%20Ethiopia.pdf

バテリーリユース

・https://EVdays.tepco.co.jp/entry/2022/04/28/tepco_13

マークラインズ(アカウントがないとみられないページ

・https://www.marklines.com/ja/news/273905

ケニアバッテリーメーカー

・https://abmeastafrica.com/

掲載記事・サービスに関するお問い合わせは

お問い合わせフォームよりご連絡ください

綿貫 麻衣香が書いた記事

-

ブログ / 1,180 views

エチオピア・ケニアのモビリティ事情① ~EV普及をアフリカから学ぼう~

エチオピア・ケニアのモビリティ事情① ~EV普及をアフリカから学ぼう~アフリカでEV普及なんてまだまだだと考える我々日本人ですが、エチオピアやケニアの現地ではEVによるモビリティの大転換が起きています。このEV普及はなぜ起きたのか…

-

ブログ / 1,744 views

-

ブログ / 2,081 views

フランス・パリのモビリティと都市物流事情

フランス・パリのモビリティと都市物流事情サステナブルな社会の実現に向け、モビリティのあり方は変化してきており、新たな移動手段を見かけるようになりました。環境にやさしい手段で効率的にどう配送するか、海外…

この記事の関連タグ

関連する記事

-

ブログ / 115 views

「2025・2026年度の経済と貨物輸送の見通し」が2026年1月に公表 ~2026年度予測値を初公表、2025年度予測値も改訂~引き続きトランプ関税の影響と自動車・半導体関連の動向がポイントに

「2025・2026年度の経済と貨物輸送の見通し」が2026年1月に公表 ~2026年度予測値を初公表、2025年度予測値も改訂~引き続きトランプ関税の影響と自動車・半導体関連の動向がポイントに「2025・2026年度の経済と貨物輸送の見通し」が、2026年1月15日に公表されました。2025年度の国際輸送は、海運輸出を除いて下方修正。2026年度の輸…

-

-

ブログ / 362 views

貨物自動車の基本的盗難防止対策~ 減少しても年間1,000件近い盗難が発生 ~

貨物自動車の基本的盗難防止対策~ 減少しても年間1,000件近い盗難が発生 ~本稿では、貨物自動車の盗難にフォーカスし、自動車全体の盗難件数の推移、貨物自動車盗難件数の推移を確認したうえで、自動車窃盗の一般的な手口、貨物自動車の車庫特有の…