物流施設において自動化が進む環境下で今後求められる事

物流施設におけるマテハン機器を中心とする自動化動向

この記事を読まれている方々は、耳にタコが出来るほどお聞きになっている少子高齢化や働き方改革による人手不足の問題ですが、物流業界でも対策としてマテハン機器やデジタル機器の導入といった手段等を用いて、多くの企業がこの問題に対し取り組みを進めている状況が様々なメディア等を通して聞かれます。

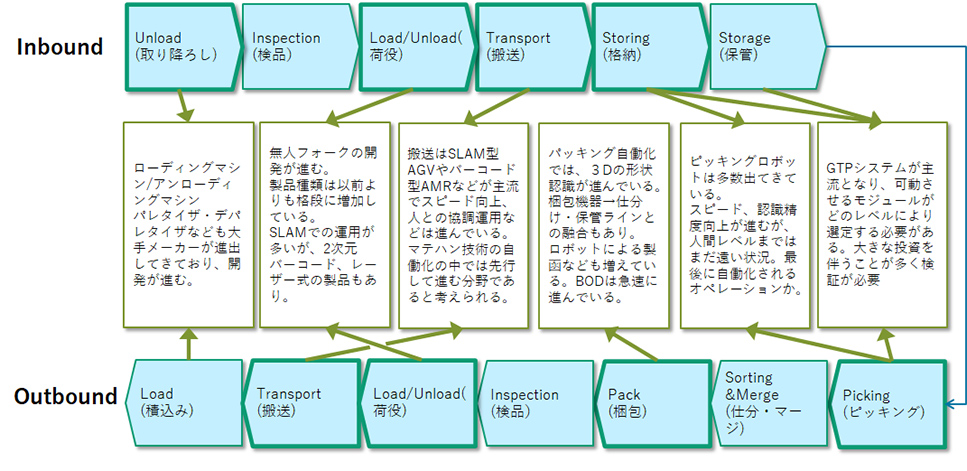

特に物流施設での近年の自動化動向としては、以下に示す様なマテハン機器を中心とした導入が進んでおり、これらが省人化の一翼を担っています。

図1. 物流施設における作業工程毎のマテハン機器の導入動向

(出所)NX総研作成

物流施設におけるマテハン機器導入の懸念事項

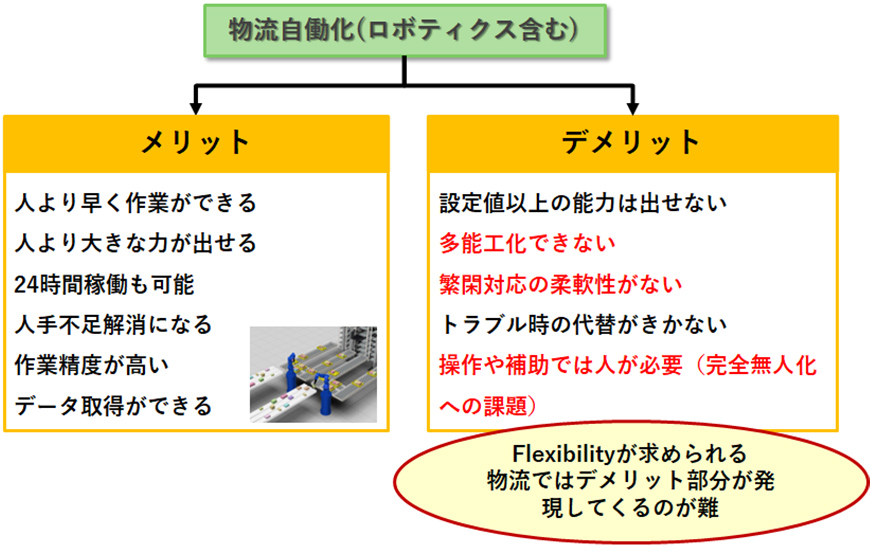

しかしながら、物流施設における、特にマテハン機器の導入には、生産現場等とは異なる物流業界ならではの事情も相まって、懸念事項があるのも事実です。

懸念①:設定値以上の能力が出せない

マテハン機器導入の際の懸念事項の1つに、マテハン機器の能力上限以上の能力が出せないという事が挙げられます。

マテハン機器の導入によって作業の生産性が上がるイメージがある一方で、その能力には当然ながら上限値があります。

省人化実現の反面、ある時間帯においてマテハン機器の能力値を上回る処理速度を求められる様なケースにおいては、マテハン機器の処理能力が求められる処理速度に追いつかず、逆にマテハン機器がボトルネックとなってしまうという事も起こり兼ねません。

懸念②:多能工化出来ない、繁閑対応の柔軟性がない

多くのマテハン機器は、前述図1に示す様な作業工程単位に作業を代替、あるいは、サポートしてくれるのが一般的です(つまり単能工)。

また、物流業界の特性として、計画的にモノを生産していく(モノを流していく)事が多い生産現場と異なり、大抵の場合には1年を通して物量波動があります。

これらの状況下において、人であれば閑散期でも、初めから作業人数を抑えつつ、様々な工程を兼務させるといった多能工化が可能ですが、マテハン機器は多能工化が出来ない上に、繁忙期に作業を処理出来ないリスクを避ける為に設備能力を繁忙期や(少なくとも)平均物量日よりも上に設定する事が多く、こうした場合には例えば閑散期は設備能力が余剰となってしまいます。

懸念③:操作や補助では人が必要(完全無人化ではない)

自動化を行う際に人が完全にいらなくなるイメージをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

確かに、自動積み付けや自動封函に対応する機器や、それ以外の場合でも作業ラインの作り方によっては完全無人化も可能ではあります。

しかし、完全無人化には、それなりの投資が伴います。例えばパレット搬送タイプのAGV・AMRを単独で導入する場合には、AGV・AMRへの積み卸しの作業が必要になりますし、自動倉庫もピッキングシステム処理を人が行うケースが大抵のオペレーションケースです。完全自動化には、AGV・AMRでは前後工程の積み卸しをコンベアで繋げたり、自動倉庫からのピッキングではロボットアームを活用しながらピッキングとシステム処理を行う様な業務フローを構築する様な作業ラインの構築が必要であり、それなりの投資が発生します。

図2.1. 物流施設におけるマテハン機器導入のメリット・デメリット(懸念事項)

(出所)NX総研作成

物流施設における自動化が進んだ後に求められること

マテハン機器導入の際には、前述の様な懸念がある事から、特に完全自動化に向けた大規模投資が難しい多くの企業では、人とマテハン機器の共存が一般的です。

そうした環境下で、今後更なる省人化に向け求められる事を、以下の観点から見て参ります。

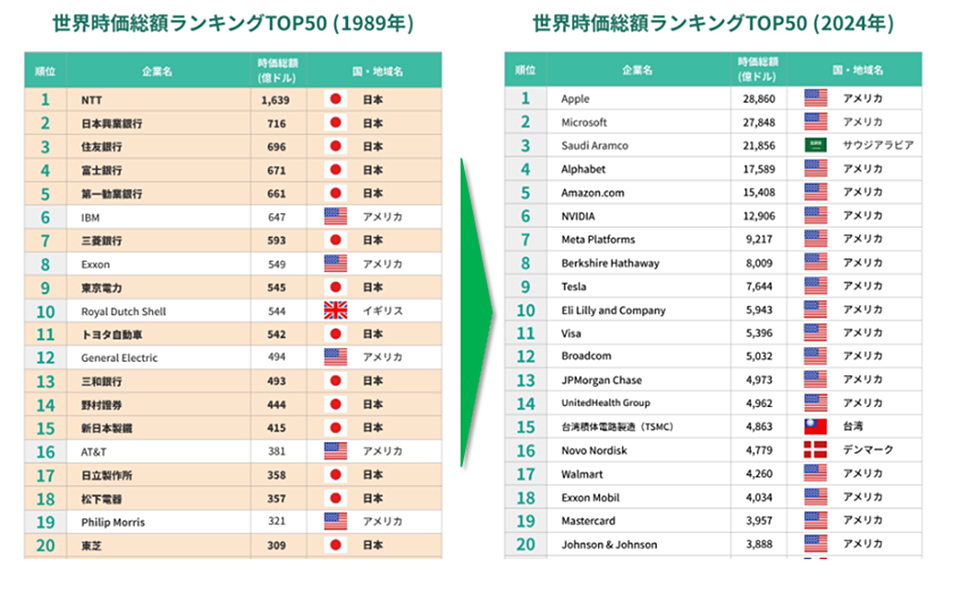

観点①:世界時価総額から読み解く世の中に求められる技術

以下(図3.1.)は1989年の世界時価総額ランキングと、昨年2024年時点の世界時価総額ランキングの比較になります。

図3.1. 1989年と2024年の世界時価総額ランキングの比較

(出所)STARTUPS JOURNAL社HPより引用

1989年は日本がバブル期だった事もあり、多くの日本企業が上位に名を連ねています。

しかしながら、約35年後の2024年の上位企業を見てみると、GAFA(Google、Apple、Facebook ※現Meta社、Amazon)を中心とするITを活用したサービスを展開する為のインフラを保有する企業を中心に名が連なっている事が分かります。

ここから現代においては特に、”データを持つ事”の重要性が伺えるかと思います。

観点②:物流技術開発の動向から読み解く近年求められる技術

以下(図3.2.)はここ数年の物流技術開発の移り変わりに関して、キーワードを羅列したものになります。

図3.2. 物流技術開発の動向

(出所)NX総研作成

以前まで(2018年より前)はマテハン機器が徐々に世の中に出始めたばかりで、マテハン機器そのものに脚光があたっている状況でした。

それが近年(特に2019・20年以降)になって、徐々にマテハン機器が多くの企業で導入され始め、今度は上位システム(ex:WMS=Warehouse Management System etc.)とマテハン機器、あるいは、マテハン機器同士を繋ぐ技術(WES=Warehouse Execution System)が浸透し始め、物流業界においても、今やその技術が当たり前の様に周知されている状況にあります。

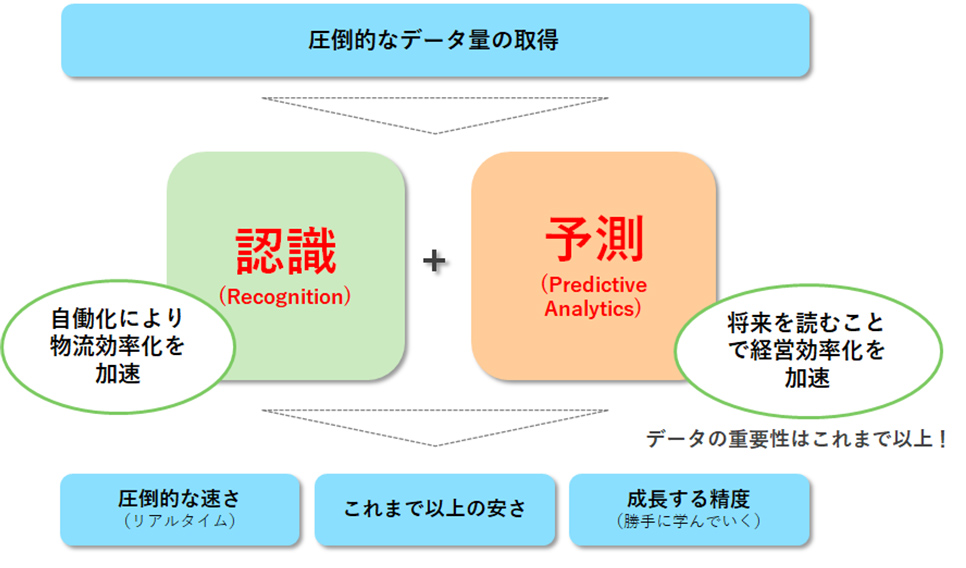

以上2つの観点から云える事として、物流施設において自動化が進んできた状況下で、尚且つ、人とマテハン機器が共存するというケースが主要になりつつある中で、今後更なる省人化に向けて求められる事として、導入したデジタル機器やマテハン機器から得られる大量のデータを活用した精度の高い予測を行っていく事が重要になると考えます。

これはある程度デジタル機器やマテハン機器の導入が進んでいないと、進めないフェーズでもあり、導入システムや設備から得られるデータからの予測により、予め閑散期であれば作業人数を減らしながら、多能工化が可能な人による自動倉庫からのピッキング作業と他工程の業務を兼務させるといった融通に繋げる事が可能になります。

今は目の前のデジタル機器やマテハン機器の導入に注力する状況が多くの企業の状況かとは思いますが、その先に今後取り組むべき事として、デジタル機器やマテハン機器から得られた大量のデータを十分に活用しながら、残る作業者をどの様に活用していくかといった点が重要になり、完全無人化が難しいケースにおいて、次のフェーズで取り組んでいく観点として、こうした観点を持っていく事が重要であると考えます。

図3.3. 今後の自動化技術で求められること

(出所)NX総研作成

4.おわりに

本稿では文字数の関係でここまでとなります。お役立ち資料「物流施設での自動化が進む環境下において今後求められること」では

- 「物流施設におけるマテハン機器導入の懸念事項」に関連し、代表的なマテハン機器等の導入時に考えられる課題事項

- デジタルソリューションやマテハン機器から得られたデータを活用した予測システムの事例の紹介

の2点を併せて紹介しています。続きを読みたい方は下記URLよりダウンロードして下さい。

(この記事は、2025年4月17日時点の状況をもとに書かれました)

掲載記事・サービスに関するお問い合わせは

お問い合わせフォームよりご連絡ください

二村 晃史が書いた記事

-

ブログ / 1,059 views

この記事の関連タグ

関連する記事

-

-

ブログ / 270 views

作業時間計測ツール「じょぶたん」は製造業界でどのように活用されているか?

作業時間計測ツール「じょぶたん」は製造業界でどのように活用されているか?本稿ではスマートフォンによる作業時間計測ツール「じょぶたん」を活用して、現場作業、事務作業の実態を正確に把握して、業務改善に取り組んだ製造会社の事例紹介をします…

-

作業時間計測ツール「じょぶたん」の製造業界での導入事例集

作業時間計測ツール「じょぶたん」の製造業界での導入事例集概要 人手不足への対応が求められる製造業界において、業務改善のために製造工程ごとの正確な作業時間を把握することは重要な要素です。課題解決のために作業時間計測ツー…