物流子会社の評価や強化に向けての視点

日通総研ニュースレター ろじたす 第2回ー①(2015年6月22日号 )

【Logistics Report】物流子会社の評価や強化に向けての視点

企業の経営企画部門の方から「当社の物流はどうあるべきか」との問合せを入口として、物流子会社の強み・弱みを評価してほしいという案件のご相談を受ける事が少なくありません。物流業務の運営や管理の担い手のあり方を再考し、必要に応じて事業再編も検討したいという意向が背景にある場合が多いと推測されます。その一方で、戦略的な意図から物流子会社の機能強化を図りたい という話もしばしばお聞きします。そこでここでは、物流子会社をより有効に機能させるために、最低限念頭に置くべき事項を3点指摘します。

◆1.物流子会社の意義・目的の再定義と明確化

単体主体の会計制度時代に設立された物流子会社では特に、設立意義が曖昧なものや、社内対策を主目的とするものも多いようです。これでは機能や経営資源の強化の方向が定まらず、強みの見えない会社となってしまいます。機能強化に向けての打ち手を考える上で、物流子会社の意義や目的の明確化は不可欠です。

今日の物流子会社は、大半が「物流効率化によるコスト削減推進」が期待されているのではないでしょうか。であれば、実際には容易でない外販拡大は追わず(コスト削減追求のための共配推進等は別です)、オペレーショナル・エクセレンス追求を大目的として徹底を図ることが得策です。

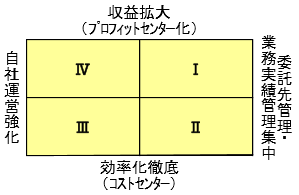

図1:物流子会社ポジショニングマップの一例

◆2.外部委託先管理機能の強化

作業内容や商品の荷姿、納品上の特殊性等がさほどない場合、配送も施設内作業も大半を外部事業者に委託し、物流子会社は外部委託先管理や処理実績管理にほぼ特化しているという場合も多いです。しかし実際にこれを的確かつ有効に行うことは容易ではありません。一方で効率化実現を最大の目的とする物流子会社では、これら物流管理業務が最大の使命となります。そこで成果を挙げるためには、適切な KPI の設定と継続管理を行える能力の獲得や育成が必要です。

◆3.実務運営力の絶えざる見直し

比較的特殊な実運用作業を担う会社にありがちですが、業務見直しが長期間行われず、IT や新たな運用手法の導入が進まず、相対的な業務運営力を低下させている物流子会社もみられます。自社の独自ノウハウの伝承に過度に固執せず、外部事業者の最新の実務の発展動向は、適宜吸収を図ることが望まれます。

まとめると、物流子会社の強み・ 弱み評価では以上の観点から「適正レベルの物流品質を保ちつつ、物流業務効率化に向けたマネジメント力が備わっているか」「そのために必要な業務見直しや経営資源調達が適宜行われているか」を確認することがポイントとなります。一方で物流子会社としても、このような観点から物流子会社としてのレベルアップを図っていくことが不可欠と言えます。

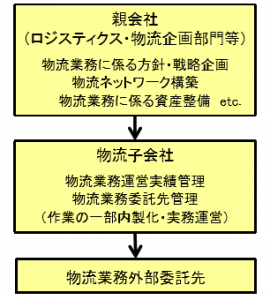

図2:親会社と物流子会社の機能分担の考え方

掲載記事・サービスに関するお問い合わせは

お問い合わせフォームよりご連絡ください

赤尾 幸彦が書いた記事

-

ブログ / 1,628 views

物流効率化法対応として発・着荷主が取組むべきこと

物流効率化法対応として発・着荷主が取組むべきこと「改正物流効率化法」施行後は様々な事業者に物流の非効率性改善の努力義務等が課せられますが、その具体的内容や方向性が、関係省令や「合同会議とりまとめ」として公表さ…

-

ブログ / 1,389 views

「個数データ」「商品サイズデータ」を整備しよう

「個数データ」「商品サイズデータ」を整備しよう今回は「①入出庫や在庫等の個数データを保存しよう」「②製品・商品のサイズや重量 (正しくは「質量」ですが、イメージしやすいよう「重量」と記します)を測…

この記事の関連タグ

関連する記事

-

ブログ / 504 views

-

-

ブログ / 995 views

中国物流機器メーカーの日本進出最前線

中国物流機器メーカーの日本進出最前線2025年9月10日から12日に開催の「国際物流総合展2025 第4回 INNOVATION EXPO」ではDAMONやGURKI PACKといった中国メーカー…