『モノ』の動きで経済を見る ~その1~

1.はじめに

物流需要は、生産・出荷・消費・投資など経済活動の結果発生する派生需要とされています。したがって、経済が成長し、生産規模、消費規模、投資規模などが拡大すれば、物流需要も同様のテンポで拡大すると一般に考えられがちです。

たしかに第1次オイルショック以前においては、国内貨物輸送量は、経済活動を包括的に捉えた指標であるGDPとほぼパラレルに推移していました。

そうした相関性の高さもあって、1960年8月に公表された景気動向指数(20系列)においては、国鉄貨物輸送トン数が一致系列の一つとして採用されています。その後、65年2月の第1次改訂において、対象が国鉄貨物輸送トンキロに変更され(66年10月まで採用)、さらに68年6月の第3次改訂では国内貨物輸送量(合計)が採用されました。しかし、79年5月の第4次改訂で削除され、それ以降物流関連の指標は景気動向指数の系列として採用されていません。

第4次改訂において国内貨物輸送量(合計)が削除された理由は、「速報性に著しく欠ける」というものでしたが、加えて、統計学上相関性が小さくなったことなども考慮されたのではないかと推測されます。

前述のとおり、オイルショック以前においては、国内貨物輸送量とGDPの間には高い相関性が見られたのですが、オイルショック以降は、国内貨物輸送量の推移がGDPの変化にストレートに対応しない現象(「貨物輸送量とGDPの乖離」現象)が発生し、こうした現象は現在も続いています。

本稿では、「貨物輸送量とGDPの乖離」現象が発生している要因について分析いたします。

2.経済と国内貨物輸送量の関係

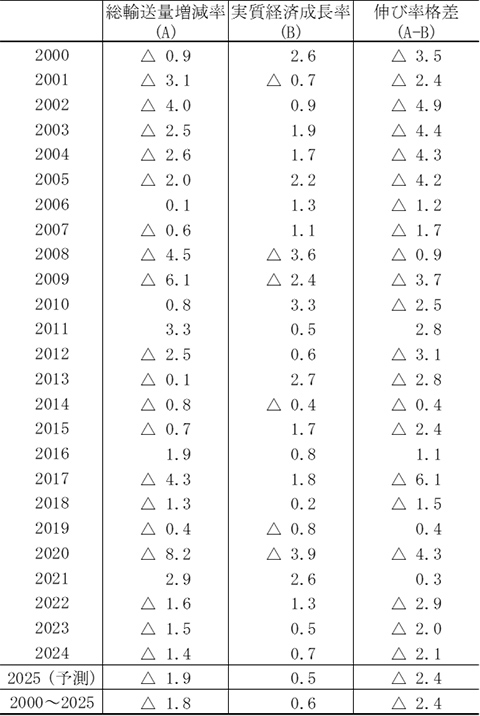

表に、2000年度から25年度における総輸送量(トン数)増減率と実質経済成長率(25年度については当社による予測値)の推移を示します。これによると、当該期間において総輸送量増減率が実質経済成長率を上回ったのは11年度、16年度、19年度、21年度の4回だけであり、大半は実質経済成長率の方が高くなっています。

当該期間における平均増減率を比較すると、経済成長率が年平均で0.6%増であるのに対し、総輸送量増減率は、それを2.4ポイント下回る1.8%減にとどまっており、総じて見ると、総輸送量増減率と実質経済成長率との間で、2~3ポイントの乖離が発生していることがお分かり頂けるでしょう。

表 国内貨物総輸送量増減率と実質経済成長率の推移

注)1.総輸送量増減率はトン数ベース。2019年度以前の数値は遡及値の増減率。

2.実質経済成長率は連鎖方式による。

出所)国土交通省の各種統計、内閣府「国民経済計算年報」

3.「貨物輸送量とGDPの乖離」現象が発生している要因

このように総輸送量増減率と実質経済成長率との間に乖離が発生している要因として、以下のようなことが考えられます。

第一に、産業の軽薄短小化・製品の高付加価値化の進展に伴い、各品目において、生産額・出荷額と比較して輸送トン数が相対的に減少していることが挙げられます。国土交通省「全国貨物純流動調査報告書」により、製造業(計)の出荷額1万円当たりの出荷量(原単位)の推移を見ると、05年調査時には62.48kg/万円でしたが、直近の21年調査時においては、05年実績を27.1%下回る45.56kg/万円となっています。

第二に、素材型産業のような重量貨物の大量生産部門のウェートが低下していることが挙げられます。国際分業が進展し、特に低付加価値の素材については海外生産のウェートが高まる中で、国内における重量貨物の大量生産部門のウェートは低下しています。さらに、素材型産業では大量の原材料や燃料を使用することから、重量貨物の生産量の減少は原材料・燃料の消費量の減少につながります。

第三に、サービス経済化の進展に伴い、「モノ」の生産部門のウェートが低下していることが挙げられます。サービス産業においては、「モノ」の動きをあまり伴わない産業も多いことは言うまでもありません。

最後に、企業物流においてロジスティクス志向が高まっていることが挙げられます。ロジスティクスにおいては、「必要なモノを必要なだけ」生産・輸送することが求められており、交錯輸送(同一物資が産地間で交差的に輸送されること)や返品物流などが回避されるため、結果的に輸送量の減少につながると考えられます。

こうした結果、総輸送量増減率と実質経済成長率との間で、2~3ポイントの乖離が発生していると考えられます。

4.むすびにかえて

とは言え、景気動向と物流需要との間に全く関係がないわけではありません。一般に景気が良い時には物流需要も盛り上がる一方、景気が悪い時には物流需要も停滞します。

本稿の分析はここまでとさせて頂きますが、次の稿では、NX総合研究所が四半期ごとに実施している「企業物流短期動向調査」の中で、定点観測を行っている国内向け出荷量『荷動き指数』と景気動向の関連性について分析したいと思います。

(この記事は2025年10月20日時点の状況をもとに書かれました。)

掲載記事・サービスに関するお問い合わせは

お問い合わせフォームよりご連絡ください

佐藤 信洋が書いた記事

-

ブログ / 1,191 views

コロナ・ショックが物量に及ぼした影響に関する分析(その1)

コロナ・ショックが物量に及ぼした影響に関する分析(その1)コロナ・ショックが国内物流に及ぼした影響について、日通総研では、企業物流短期動向調査(日通総研短観)として公表していますが、主に荷動き指数を用いて説明しています…

-

【ロジスティクスレポート No.20】消費税増税が出荷量・入荷量に及ぼす影響に関する調査

【ロジスティクスレポート No.20】消費税増税が出荷量・入荷量に及ぼす影響に関する調査NX総研は、荷主企業に対して消費税増税が出荷量・入荷量に及ぼす影響に関する調査を実施。駆け込み需要は2014年1~3月期がピーク。

-

【ロジスティクスレポート No.19】“大規模かつ広域的な地震災害”に対応した「震災ロジスティクス」のあり方

【ロジスティクスレポート No.19】“大規模かつ広域的な地震災害”に対応した「震災ロジスティクス」のあり方NX総研は、震災後、宮城県内に研究員を派遣し現地の物流状況の調査を実施。⑤東日本大震災による生産・調達システムへの影響(アンケート実施)。

この記事の関連タグ

関連する記事

-

ブログ / 115 views

「2025・2026年度の経済と貨物輸送の見通し」が2026年1月に公表 ~2026年度予測値を初公表、2025年度予測値も改訂~引き続きトランプ関税の影響と自動車・半導体関連の動向がポイントに

「2025・2026年度の経済と貨物輸送の見通し」が2026年1月に公表 ~2026年度予測値を初公表、2025年度予測値も改訂~引き続きトランプ関税の影響と自動車・半導体関連の動向がポイントに「2025・2026年度の経済と貨物輸送の見通し」が、2026年1月15日に公表されました。2025年度の国際輸送は、海運輸出を除いて下方修正。2026年度の輸…

-

「2025・2026年度の経済と貨物輸送の見通し」を公表

「2025・2026年度の経済と貨物輸送の見通し」を公表本調査は、1974年度の第1回調査以来、40年以上にわたり継続している調査です。文字通り「経済(世界、日本)」と「貨物輸送量(国内貨物、国際貨物)」の動向を調査…

-

ブログ / 1,040 views

「2025年度の経済と貨物輸送の見通し」最後の改訂版が2025年10月に公表~米国の対日相互関税軽減特例&自動車関税引き下げ発効の影響は? ~次回見通し(2026年度予測)におけるポイント・ファクターは?

「2025年度の経済と貨物輸送の見通し」最後の改訂版が2025年10月に公表~米国の対日相互関税軽減特例&自動車関税引き下げ発効の影響は? ~次回見通し(2026年度予測)におけるポイント・ファクターは?「2025年度の経済と貨物輸送の見通し」改訂版が、2025年10月3日に公表されました。国際輸送では海運輸出のみ上方修正、マイナス幅が若干縮小。米国のトランプ関…