環境と人手不足の課題に挑む、共同輸送が拓く物流の未来

ホテル業界で拡大を続ける共同輸送事例の紹介

2024年問題として、業界を横断的に提起・議論されてきた人手不足に加え、都市部の渋滞緩和やCO2排出量削減などの社会的な課題の解決に向けても、物流業界は大きい役割を担っています。

対策の一手として「共同輸送」が注目されつつも、何から着手したらよいか、どのようにパートナーを見つけたらよいかわからない、などの悩みの声が聞かれるなかで、当社が執行団体を務めた経済産業省資源エネルギー庁補助事業の2022年度の採択事例として共同輸送の仕組みを構築し、その後も他社を巻き込んで着々と拡大を続けているホテル業界における取組事例を紹介します。

どのような背景から共同輸送の仕組みが構築されたのか?

東京都心部に立地するプリンスホテルでは、ホテルのアメニティなど消耗品やレストランで使用する生鮮食品など、多数の納入者からの納品を各担当現場で対応する受け入れ業務の煩雑さに課題を抱えていました。また、納入者がホテル上層階へエレベーターを使用する必要性から、エレベーターの混雑や長時間の駐車を要する納入業者の駐車スペース及び周辺エリアの渋滞等も課題となっていました。

これらの課題に対して、様々な納入者からの納品受入れを中間配送事業者が運営する物流センターで一手に担い、ホテル内の様々な現場で利用する物品をまとめて、物流センターからホテルに納品する共同物流の仕組みが構築されました。

どのように共同輸送の取組みが発展したのか?

2016年に東京品川・高輪エリアのホテルに対して開始された共同輸送の仕組みは、数年かけて都心エリアにおけるプリンスホテルの系列ホテルを取り込み、2023年には神奈川エリアの系列ホテルに対象が拡大されました。関東エリアで時間をかけて培い・洗練した仕組みは、その後大阪エリアで構築され、2024年には大阪エリアの系列ホテルを対象に運用を開始しました。大阪エリアの仕組みには、2025年にオリックスホテルグループのホテルも参画し、1社にとどまらない共同輸送へと拡大しています。

共同輸送により、どのような効果があったのか?

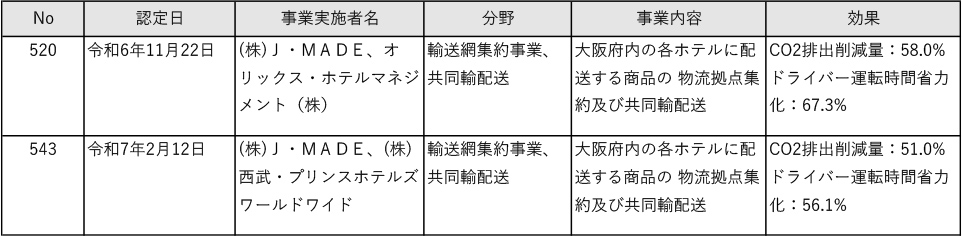

国土交通省では、物流効率化法に基づいて、輸送の合理化により流通業務の効率化を図る事業に対する計画を認定や支援措置を行っていますが、本共同輸送も大阪エリアの取組においてこの認定を受けています。

認定状況によると、J・MADEとオリックス・ホテルマネジメントの取組においてはCO2排出削減量58.0%及びドライバー運転時間省力化67.3%、J・MADEと西武・プリンスホテルズワールドワイドの取組においては、CO2排出削減量51.0%及びドライバー運転時間省力化56.1%の達成を見込んでいます。

物流総合効率化法の認定状況一覧

出典:物流効率化法の認定状況(令和7年4月末日現在、国土交通省物流・自動車局)より抜粋

また、納品車両数減少による付近の交通渋滞緩和や出入りする納入者数の削減によるセキュリティ面・衛生管理面のリスク軽減など、定量効果の他にも効果もあったとのことです。さらに、納入企業にとっても輸送先が物流センターになったことで、ホテルへの納入より受入時間の自由度が上がったことや、ホテル館内の個々の部署に納品するドライバーの負担が軽減されたことについて、好意的な反応が多いとのことです。

共同輸送の取組みは当該事業者にとどまらず、取引先を含めて好影響を生み出す可能性があることがわかります。

どのように課題を克服したか?

共同輸送は自社にとどまらない多くの関係者の業務に影響が及ぶため、現場の抵抗感は大きくなることが一般的です。本取組では、最初に共同輸送の仕組を検討するフェーズにおいて、ホテル側が大口の納入者や納入先となるホテルの現場担当者に対して、時間をかけて課題をヒアリングしていったとのことです。例として、従来は納品を兼務していた納入企業の営業担当者から、現場ニーズの直接的なヒアリングから注文につなげられる営業機会を、センターへの直接納品により失われることに対する懸念が聞かれたことについて、ホテル側が共同輸送のメリットを説明することで理解・協力を促していったという話からも、1つ1つの丁寧な取組を積み上げていることがわかります。

本取組では、最初の仕組みを構築した後、しばらくは対象を数拠点に限定し、徐々に拠点数を増やすことで試行錯誤の上に仕組みの作りこみを行っています。時間をかけて拡大の土壌を整えたうえで、自社の拠点拡大や他社の参画へとつなげている点が特徴と言えます。

共同輸送の取組に他社の参画を促せた要因は?

この取組の伴奏者となっているのが、中間配送事業者であるJ・MADEです。本取組の特徴として、既に共同輸送の仕組みが構築されているため、自社で物流センターを構えるほどの物量がない企業においても、参画しやすい点が挙げられます。

この事例によらず、共同輸送では、同業企業をパートナーとするケースは多く見られますが、理由として、同業企業であるために、物流の要件や課題が共通していることが挙げられます。一方で、競争相手でもある同業企業とパートナーになることには課題もありますが、本取組では物流センターの運営及び拠点までの輸送は荷主と資本関係等をもたない、独立的な物流事業者であるJ・MADEが担っており、業界の共同輸送でありながらも、競合企業を経由する必要がない点は、同業他社が参画しやすい要件ともいえます。

今後の拡大・転用の展望は?

生鮮食品を含む多くの納入業者からの受け入れがあるホテル事業者にとっては、自社で物流センターを構えるほどの物量がなくても、このような仕組みへ参画することで、物流効率化による環境課題や人手不足に対する取り組みを進められる可能性があります。また、ホテル事業者に限らず、多数の納入業者からの仕入れがある企業でコールドチェーン物流を要し、複数店舗を構えて一定の物量がある、小~中規模の飲食業や生鮮スーパー等チェーンにおいても、同様の仕組みが転用できる可能性があります。J・MADEでもホテル物流の拡大及び新分野の共同輸送の可能性について模索されているとのことです。

物流効率化法により、発荷主・着荷主とも積載効率の向上等の努力義務が課され、うち一定の規模以上の貨物を取扱う特定荷主は、中長期計画の作成や定期報告等の義務が生じます。また製造業の次にCO2排出量が多い物流分野において、サステナビリティの観点からも物流効率化は注目度を増しています。このような背景において、業種や業界を問わずに共同輸送の取組は加速していくものと推測されますが、このような共同輸送の仕組みが拡大することで、多くの課題を抱える物流業界の未来の発展につながることが期待されます。

(この記事は、2025年8月20日時点の状況をもとに書かれました。)

掲載記事・サービスに関するお問い合わせは

お問い合わせフォームよりご連絡ください

内田 真理子が書いた記事

-

ブログ / 1,733 views

2024年問題を生き残る、「物流プラットフォーム」という進化への試み

2024年問題を生き残る、「物流プラットフォーム」という進化への試み2024年問題を抱え、新たな環境に対峙する物流業界にとって、法改正など政府が主導する「荷主と物流事業者の協力」は、かねてより提唱される「物流プラットフォーム」化…

-

ブログ / 586 views

首都圏の低温物流施設動向、注目のポイント

首都圏の低温物流施設動向、注目のポイント東京ドーム約7.7個分、1 3県の低温物流施設の供給状況は、容積にして約960万㎥と言われています(日本冷蔵倉庫協会「全国冷蔵倉庫一覧2011」より)。なかでも…