物流統括管理者(CLO)をサポートする物流統括組織の必要性と求められる機能と人材スキル

はじめに

2024年5月に改正物流法が公布されてから1年強。荷主及び物流事業者で一定規模の事業者(特定事業者、という)には、中長期計画の作成や定期報告等を義務付け、特に荷主においては物流統括管理者(Chief Logistics Officer 以下、CLO)の選任が義務付けられました。以前、筆者が書いたブログでも「CLOを支える組織が必要」とお伝えしましたが、物流統括組織はなぜ必要で、どのような機能が求められるのか、どういう人材が必要か、という点についてご説明します。

CLOが行うべきこと

改めてCLOに求められるスタンスについて整理します。

CLOは、CEO直下の組織としてサプライチェーン全体に責任を負う点がポイントとなります。

対内的には、「物流」という視点から調達・生産・販売・静脈の工程における効率化を考え、各部門と調整して進めていくことが求められます。

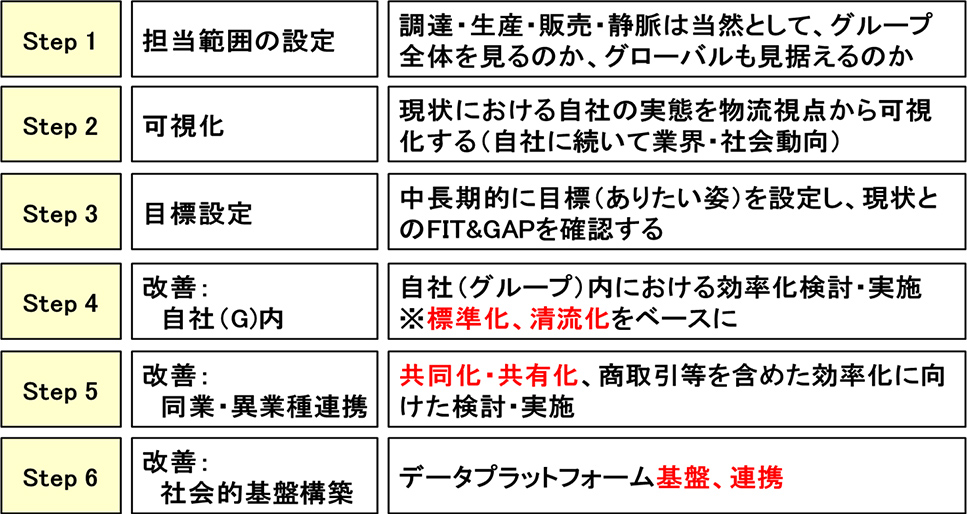

対外的には、自社の効率化のみならず、他事業者と連携し業界として、社会としての効率化を検討・推進していくことも期待されています。 そのためには、CLOは以下のステップに則り、改革・改善を進めていく必要があります(図1)。

【図1 CLOが取り組む実行ステップ】

※NX総合研究所にて作成

物流統括組織の必要性

CLOを設置しただけで、ロジスティクス改革・改善ができるわけではありません。CLOと共に考え、行動する部隊が必要です。それが「物流統括組織」です。

今回の改正物流法において「特定事業者」に指定される荷主事業者においては、物流業務はすべて物流子会社に任せており、親会社として行っていることはなく、CLO及び組織まで作る必要があるのか、という声を聞くことがあります。また、業務自体はすべて3PL事業者に委託しているので、何をどうやっているのかわかっていない、という声も聞こえてきます。

「CLOを設置し、継続的に改善に努めよ」という法改正の基にあるのは、「CLOは決してお飾りではなく、属人的な対応ではなく、事業者として継続しなくてはならない」というメッセージだと思います。それは、事業者に対して「人任せから自分で対応する。自分のことは自分で責任を持って対応しろ」ということです。事業者として継続的に取り組んでいくということは、「個」ではなく「組織」で対応するということです。従ってCLOと共に取り組む組織=物流統括組織が必要だということになります。

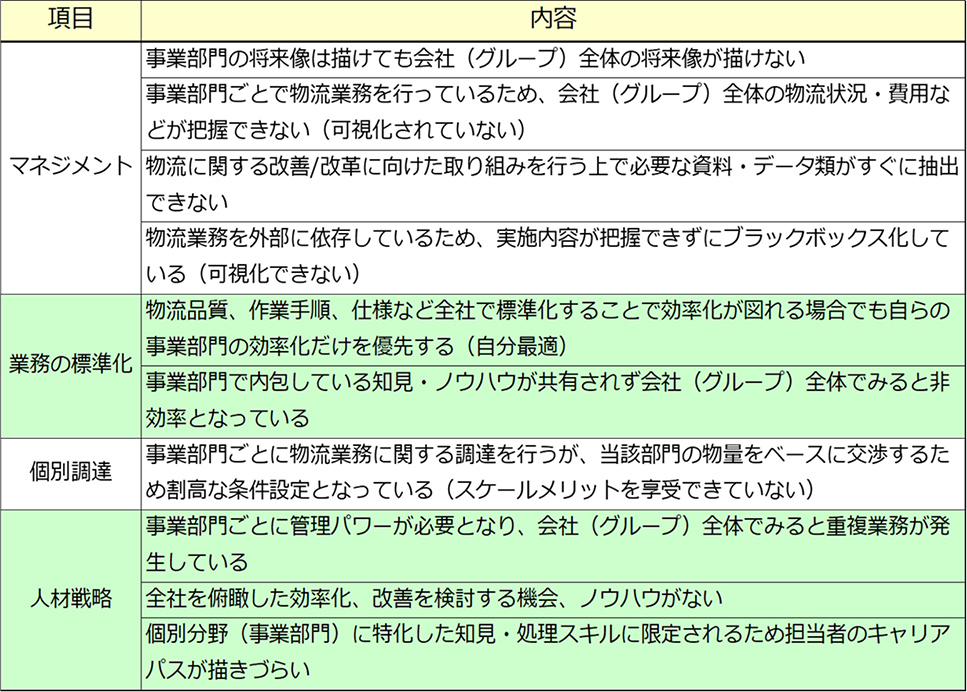

図2は、物流統括組織がない時のデメリットを整理しています。事業内の最適化を図る「自分最適」から会社・グループ全体を俯瞰して最適化を図る「全体最適」へ進むために、また企業として継続的な取り組みを行う上で物流統括組織の必要性はご理解いただけることと思います。

【図2 物流統括組織がないことのデメリット】

※NX総合研究所にて作成

物流統括組織が担う機能

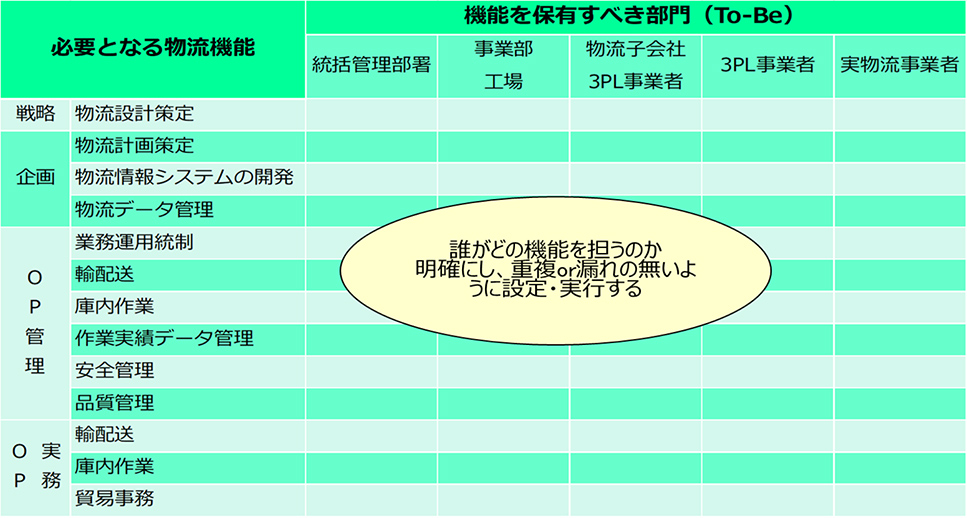

では、物流統括組織はどのような機能を担うものなのでしょうか。図3は一般的に必要となる物流機能とそれを担うプレイヤーをマトリクス的に整理したものになります。

必要となる機能は大きく2つ。「企画系」と「オペレーション系」に分かれ、それぞれ「企画」は「戦略立案」「物流企画」に、オペレーションは、「管理」と「実務」に分かれます。さらにその中は細分化されていきます。

片やプレイヤーは、企業規模・組織、物流子会社の有無・役割、外部委託形態(3PL事業者への一括委託、要件ごとに個別業務委託)などによって変わってきます。先ほど提示した機能をどのプレイヤーが担うのかは、企業ごとに変わるものであり、標準的な正解はありません。

ただ、少なくともいえることは、物流統括組織は、物流戦略立案と物流企画の「企画系」を担うべきであることは明確だ、ということです。

【図3 必要となる物流機能とプレイヤー】

求められるメンバースキル

では、物流統括組織を設置する上で、所属するメンバーはどのようなスキルを持った人材が求められるのでしょうか。1人ですべてのスキルを持った人材などはいないので、いろいろなスキルを有するメンバーによる混合チームとなります。また、すべて外部からの新規採用で調達することは難しく、社内事情を全く知らないメンバーだけでは現状認識に時間がかかることから社内各部門から選出されたメンバー中心の組織になると考えます。筆者の経験も含め、大まかには以下のような人材になると考えます。

・物流業務に知見のあること(全員が有する必要はない)

・出身部門の業務(特に部署間連携・大きな流れなど)を把握していること

・出身部門内に人的ネットワークを有していること

・コミュニケーションがしっかりとれること(社内外の関係者も多いので)

・事業/物流の立場を理解し客観的にとらえられること

・データ分析、システム系に明るければなお良し

そして、集まったメンバーの皆さんにはぜひ心がけていただきたいことがあります。

・現状把握では、客観的な事実を共有する(変な言い訳やその事象があることについて他を説得しない)

・常に「何故」「何故」「何故」を繰り返す

・ミーティングでは広く他のメンバーの意見を受け入れ、否定をしない

・改善策を考えるときは、まずゼロベースで考える(現状の延長線では改革・改善は実現しない)

・すべてを自分事として考える

・必要な情報は自分の目と足で集めていく

・煮詰まったら外部も含めて相談し、意見を聞く(自分たちだけで抱え込まない)

・その中でも楽しみながらできること・方法を考える

・鳴り物入りでできた組織だと思うので、活動方針・活動内容はタイムリーに社内発信をしていくこと

まだまだ、これから始めの一歩を踏み出される企業の皆さんも多いかと思いますが、少しでもご参考になれば幸いです。

(この記事は、2025年6月25日時点の状況をもとに書かれました)

掲載記事・サービスに関するお問い合わせは

お問い合わせフォームよりご連絡ください

小松 隆が書いた記事

-

ブログ / 2,739 views

この記事の関連タグ

関連する記事

-

ブログ / 347 views

荷主のサプライチェーン全体のCO2排出量におけるScope3及び輸送の位置づけと貨物輸送運送事業者の取組方針への提案

荷主のサプライチェーン全体のCO2排出量におけるScope3及び輸送の位置づけと貨物輸送運送事業者の取組方針への提案多くの企業が、サプライチェーンにおけるCO2排出量を実質ゼロとする『カーボンニュートラル』を2050年までに実現すると宣言しています。このカーボンニュートラルを…

-

ブログ / 640 views

-